Campi di concentramento in Friuli

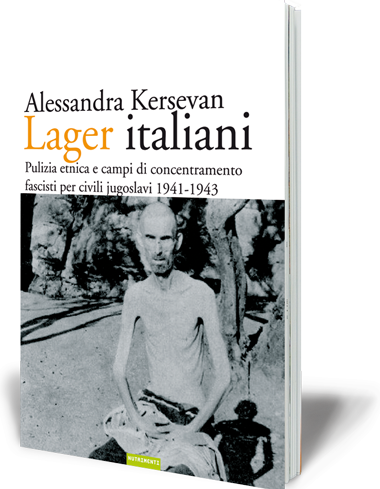

Durante la recente visita di Ciampi in Friuli-Venezia Giulia (2003) un emissario del Presidente ha avuto l’incarico di portare una corona al monumento ai morti nel campo di concentramento di Gonars. È stata la prima volta, probabilmente per insistenza dell’ANPI regionale, che un alto esponente dello Stato italiano ha ricordato l’esistenza dei campi di concentramento fascisti (il monumento di Gonars era stato costruito nel 1983 per volontà della Repubblica Jugoslava). È un gesto fra l’altro che avviene in controtendenza rispetto a una campagna revisionista e antislava sempre più ossessionante. Comunque, qualsiasi sia stata la motivazione di Ciampi, per la gran parte della gente, non solo nel resto d’Italia, ma anche in Friuli, quel gesto è stato occasione di scoprire qualcosa di terribile del nostro passato. La tragedia dei campi di concentramento fascisti è stata infatti in tutti questi anni nascosta o minimizzata, così come i crimini dell’esercito italiano nei paesi aggrediti, per alimentare invece il mito dell’"italiano buono e amato" anche se aggressore e vittima a sua volta degli aggrediti infoibatori. È un mito continuamente alimentato che oggi serve a puntellare una politica neoirredentista nei confronti dei paesi dell’ex Jugoslavia, che si basa su un rinascente razzismo antislavo, che si va diffondendo anche a sinistra (sintomatico e sconvolgente a questo proposito l’Espresso del 16/3/2000, che ha in copertina il titolo "Sicurezza: slavi maledetti", e poi nelle pagine centrali il reportage "Fortezza Italia", sulla situazione dell’Istria, dove i croati vengono definiti da un intervistato - con molta condiscendenza da parte dell’intervistatore - "i "drusi", i maiali, i comunisti titini"). Quando si va ad analizzare invece sui documenti ciò che ha fatto l’esercito fascista italiano nei paesi aggrediti, il quadro che ne esce è quello di un comportamento criminale. Qualche tempo fa inoltre sono stati trovati da chi scrive, durante una ricerca nell’Archivio di Stato di Udine, dei documenti della Commissione Censura della Provincia di Udine, da cui la situazione degli internati di Gonars e di Visco, i due campi di concentramente del Friuli, risulta semplicemente sconvolgente. Una breve premessa storica permetterà a tutti di inquadrare i fatti e comprendere appieno i documenti.

1941: l’invasione della Jugoslavia

Il 6 aprile 1941 Hitler e Mussolini invadono la Yugoslavia. C’è una immediata reazione e l’inizio della resistenza jugoslava. La Slovenia viene smembrata fra Italia (il territorio che diventa provincia di Lubiana) e Germania. Per quanto riguarda la Croazia il 18 maggio Aimone di Savoia diventa re di Croazia, con il collaborazionista Ante Paveliç come primo ministro. In Slovenia già dall’ottobre del 1941 il tribunale speciale pronuncia le prime condanne a morte, il mese dopo entra in funzione il tribunale di guerra. La lotta contro i partigiani, che diventano una realtà in continua espansione, si sviluppa nel quadro di una strategia politico-operativa rivolta alla colonizzazione di quei territori. Con l’intervento diretto dei comandi militari italiani la politica della violenza si esercita nelle più svariate forme: iniziano le esecuzioni sommarie sul posto, incendi di paesi, deportazioni di massa, esecuzioni di ostaggi, rappresaglie sulle popolazioni a scopo intimidatorio e punitivo, saccheggiamento dei beni, setacciamento sistematico delle città, rastrellamenti… prende corpo il progetto di deportazione totale della popolazione, con il trasferimento forzato degli abitanti della Slovenia, progetto che i comandi discutono con Mussolini in un incontro a Gorizia il 31 luglio 1942 e che non si realizza solo per l’impossibilità di domare la ribellione e il movimento partigiano. Nel clima di repressione instauratosi con l’occupazione militare nel territorio jugoslavo, per il regime fascista nasce inevitabilmente l’esigenza di creare delle strutture per il concentramento di un gran numero di civili, deportati da quelle regioni. I campi di concentramento e deportazione italiani furono almeno 31, di cui 26 in Italia, e vi morirono oltre 7.000 persone. Vi furono internati soprattutto sloveni e croati (ma anche "zingari" ed ebrei), famiglie intere, vecchi, donne, bambini.

Il campo di concentramento di Gonars

Il campo di concentramento di Gonars, in provincia di Udine, quindi vicinissimo alle zone slovene e alle zone in cui era già iniziata la guerra di liberazione, fu uno dei luoghi in cui si svolse la grande tragedia di questi deportati. Venne istituito già nel dicembre del 1941, costituito da tre settori, circondato da filo spinato, controllato dai carabinieri e da circa 600 soldati con 36 ufficiali. Ai lati nord e sud del vasto spazio recintato da due torri alte sei metri, armate con mitragliatrici puntate verso il campo, con riflettori che di notte illuminavano a intervalli di pochi minuti il campo e il circondario. Tutto intorno una "cintura" larga due metri, in cui le sentinelle avevano l’ordine di sparare senza preavviso a tutti quelli che la oltrepassavano. All’arrivo i nuovi internati venivano denudati, "disinfestati", rapati a zero. Ma nonostante la pulizia quotidiana delle baracche tenuta dagli stessi internati, i parassiti si moltiplicavano. Essi si diffondevano in prevalenza addosso agli internati che, a causa dell’indebolimento fisico, giacevano sempre a letto e si lasciavano andare all’apatia.

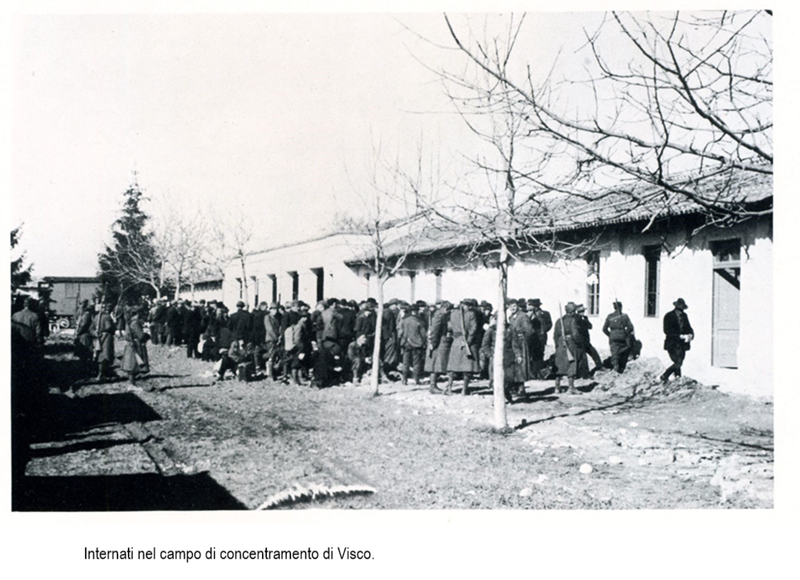

E di una epidemia, si ha proprio notizia dai documenti della censura che si trovano nell’Archivio di Stato di Udine (fascicolo Prefettura). Infatti se in febbraio i problemi erano soprattutto la fame e il freddo, si ebbe anche un’epidemia di tifo petecchiale, non sappiamo con quali esiti. Di un’altra, nel giugno del ‘43, si sa anche per il campo di internamento di Visco (a 3 chilometri da Palmanova, a 10 dall’altro campo, quello di Gonars). C’erano in questo campo 4.000 persone, che in maggio, come risulta sempre da questi documenti della Censura, erano stati picchiati dai carabinieri con "botte da orbi" perché "quando hanno saputo che abbiamo perso la Tunisia, si sono messi tutti a gridare "Viva la Russia."

Mentre sul campo di concentramento di Gonars ci sono stati degli studi che, seppur conosciuti solo localmente, hanno messo in luce questa tragedia, del campo di concentramento di Visco si sa poco e niente, ma la grande tragedia che vi si svolse emerge dai documenti che affiorano oggi dall’Archivio di Stato di Udine. Nel monumento ossario del cimitero di Gonars sono sepolti 453 corpi.

I prigionieri vengono liberati nel settembre del ‘43.