1° maggio 1968: un gruppo di studenti udinesi, soprattutto della FGCI, si va a Cervignano, dove si svolge la tradizionale manifestazione sindacale.

Finalmente stiamo in mezzo ai lavoratori, alla classe operaia. E con giusto ed inevitabile entusiasmo ci mettiamo a cantare Bandiera Rossa. Ma si avvicina un compagno del sindacato e sorridendo mi rimprovera: “È bello che voi studenti siate qui, però questa non è un'iniziativa del nostro partito, ma di tutti.”

Una bella lezione politica, semplice e senza tante chiacchiere.

Più tardi scambiamo qualche parola, e il vecchio compagno mi racconta della sua prima manifestazione: in realtà erano quattro gatti e festeggiavano la fine della guerra. Io penso subito alla Resistenza, ai nazifascisti, ma la faccenda era tutt'altra: era la prima guerra mondiale, correva l'anno 1918.

Cinquant'anni prima, e mi pareva davvero un'altra epoca. E lo era, naturalmente.

Quindi, oggi…

Dopo il '68 ci furono l'autunno caldo, le bombe, la follia armata, e tanto altro, ma forse il '68 è finito - pur lasciando tracce e segni straordinari - nel 1975: alle elezioni amministrative la sinistra conquista tutte le principali città e un esercito di quadri lascia le sezioni, le organizzazioni di massa, e va a governare.

E il potere cominciò inesorabilmente a logorare, a spostare interessi e idee. La media dei salari mensili divenne rapidamente un fastidioso ricordo per chi percepiva tutt'altre cifre nei luoghi istituzionali, e magari poteva permettersi di farsi fare le scarpe su misura (Chissà perché a pensare al naufragio della sinistra viene subito in mente D'Alema).

Per uno come me, proveniente dalla borghesia, a far scattare la ribellione fu una fotografia di giornale (non passata alla storia come i pugni neri del Messico, il Che di Korda, la “jeune fille au drapeau” di Parigi): tre celerini, forse a Valle Giulia, che infierivano coi manganelli su un giovane. Al di là delle rispettive ragioni (e Pasolini come al solito sparigliò, e seminò interrogativi), in questa immagine si condensava un principio elementare di ingiustizia, e per molti studenti (peraltro minoranza rispetto ai più), non direttamente inseriti nel conflitto di classe, furono questi aspetti “sovrastrutturali” - e ci mettiamo pure libri, dischi e dintorni - a orientare verso una politica di opposizione.

Un limite pesante, che infatti poi ispirò tante spericolate e redditizie evoluzioni personali, ma, paradossalmente, la condizione che consentì a ceti e figure sociali distanti dal proletariato di partecipare dello spirito di classe.

Come tanti miei coetanei (studenti, ché i giovani meridionali approdati alla FIAT o alla Siemens li conoscevamo in pochi) portai con me, all'università, le prime, confuse, esperienze di lotta, ma nelle assemblee e nei cortei - al di là della competizione tra formazioni politiche - c'era qualcosa che distingueva i comunisti dagli “altri”: sentirsi parte organica di un profondo movimento storico, che veniva da lontano e che - così pensavamo - andava lontano.

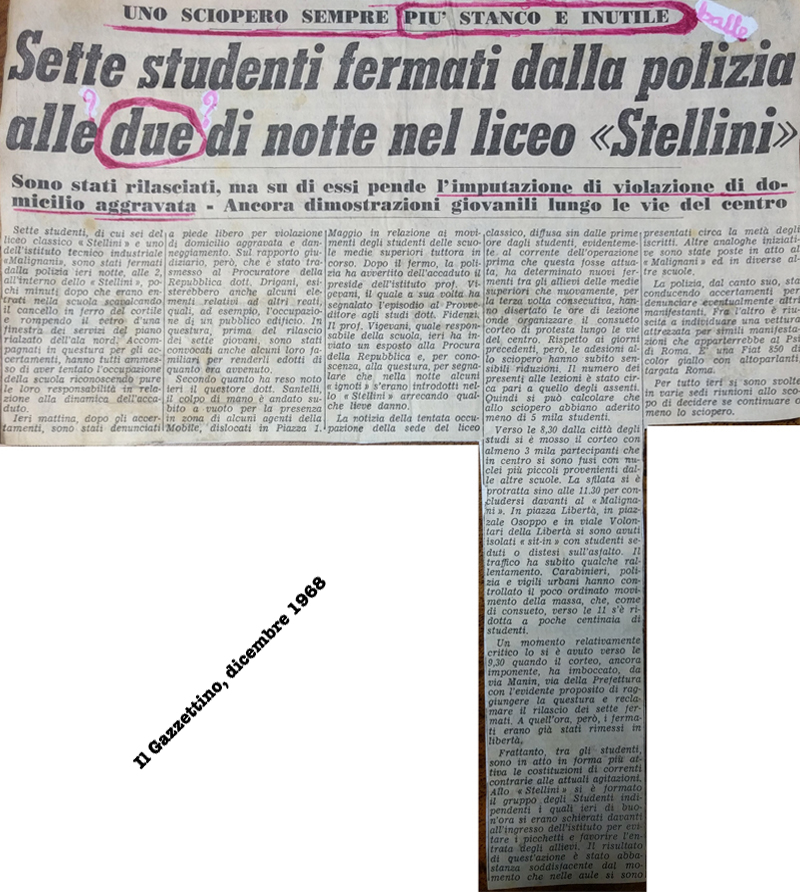

E chissà cosa succederebbe se oggi, come a suo tempo, qualcuno sulla scalinata del liceo Stellini si mettesse a leggere pubblicamente Lettera a una professoressa.

Alberto Burgos

8 marzo 2018