|

GAP |

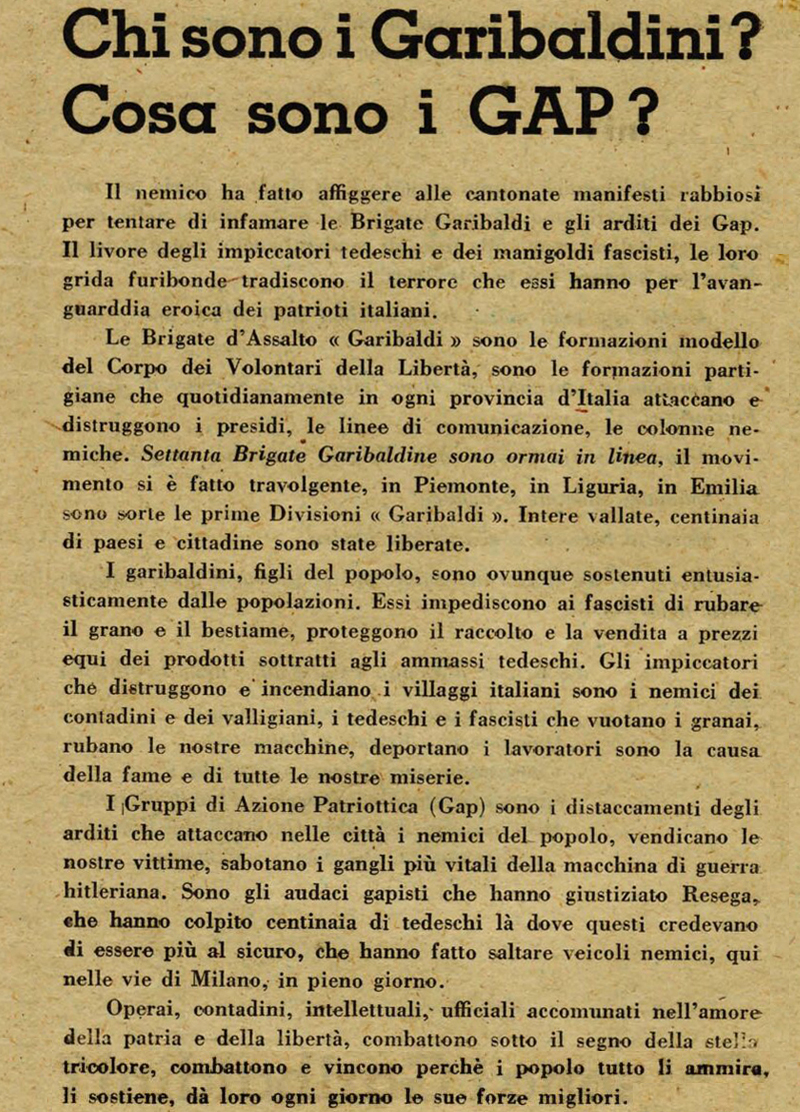

Le SAP, invece, Squadre di azione patriottica, erano costituite da operai e contadini, i quali, senza passare alla clandestinità, operavano preferibilmente di notte sabotando o colpendo crumiri e nemici, mentre di giorno svolgevano una normale attività di agitazione e propaganda nel luoghi di lavoro. (Brigate partigiane: In Italia il termine “brigata” fu correntemente adottato da tutte le formazioni di una certa consistenza numerica, praticamente sostituendo nell’uso il termine “banda”, fino a diventare sinonimo di “formazione partigiana”. Il nome richiamava le imprese di Garibaldi e dei suoi volontari, ma anche quelle più recenti delle Brigate Internazionali costituite in difesa della Repubblica spagnola durante la guerra civile del 36-39. Le azioni dei GAP Caratteristica della fase di trapasso dalle vecchie forme alle nuove della Resistenza è una preparazione oscura e tenace piùu che il suo manifestarsi in azioni di grosso rilievo. Si sostituiscono, è vero, ai colpi di mano per l'autoconscrvazione, per il rifornimento delle armi e dei viveri, le puntate sulle linee di comunicazione, i sabotaggi delle linee ferrate, ma ancora saltuariamente e in poche regioni, come i lampi intermittenti d’un temporale che rumoreggia ancora lontano sull’orizzonte.

Cadono, sotto i colpi precisi dei vendicatori, tedeschi e fascisti che si sono segnalati per il loro zelo crudele. I fiorentini puniscono con la morte, il 1“ dicembre. il comandante del distretto colonnello Gino Gobbi, collaboratore accanito dei tedeschi nell’opera di persecuzione contro i militari renitenti. Nello stesso mese i torinesi depongono un ordigno al caffè Giolitti uccidendo tre ufficiali delle SS; i romani, organizzati da Antonello Trombadori, lanciano bombe in un ritrovo di via Fabio Massimo e al cinema Barbertni, all'albergo Flora, sede d’un tribunale di guerra tedesco, contro un reparto di SS in via 23 Marzo, contro il Comando generale della milizia, contro autocarri in piazza del Quirinale. Il 15 gennaio, contemporaneamente alle ore 19, Firenze è scossa da sette detonazioni in sette punti diversi della città, sedi di comandi tedeschi. Proseguono nello stesso mese i colpi maestri dei gappisti romani, tra cui quello al comando tappa tedesco della stazione, che provoca gravi perdite al nemico: quaranta uomini tra morti e feriti. In febbraio, i torinesi lanciano sette bombe contro un comando tedesco, i fiorentini attaccano la Feldgendarmerie in via Serragli devastando gli uffici e distruggendo tre camion, i romani fanno strage di autocarri nemici. I tedeschi raddoppiano di prudenza, non sono più sicuri di sè. Le città scottano: e non osano quasi mai rispondere. (Luigi Longo, Un popolo alla macchia, Mondadori, 1947, pp. 177-8)

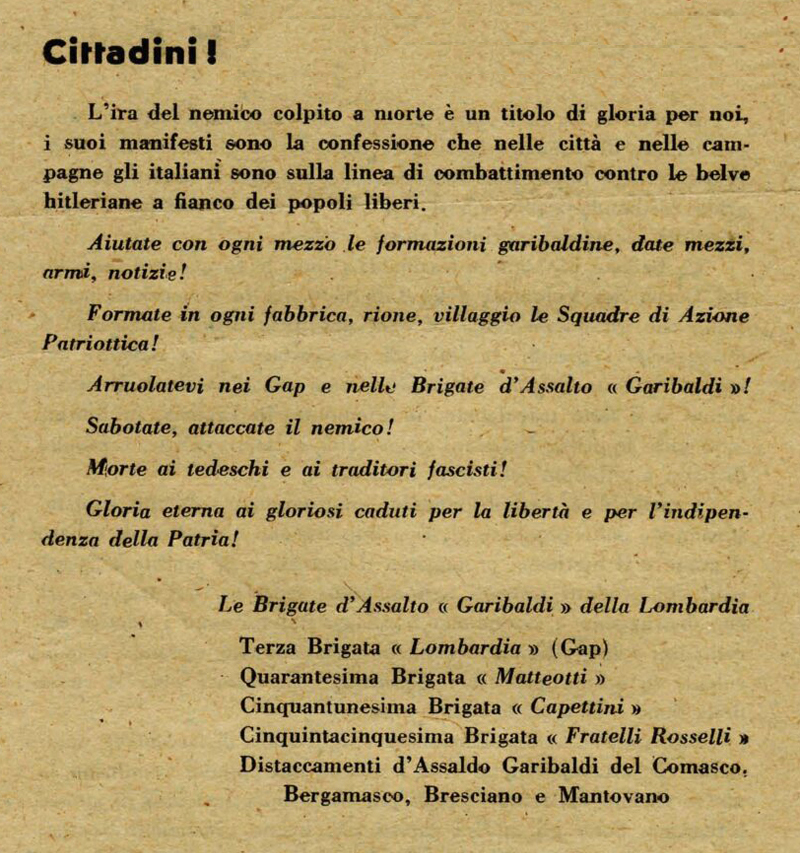

Il primo documento in cui si parla in modo esplicito dei Gruppi di azione patriottica è una lettera che Antonio Roasio <1, rientrato nel gennaio 1943 in Italia dalla Francia come uno dei tre responsabili del centro interno del Partito comunista e stabilitosi a Bologna con l’incarico di dirigere le organizzazioni clandestine dell’Emilia, del Veneto e della Toscana, invia alle organizzazioni regionali del partito alla fine di aprile: ”Perciò verso la fine dell’aprile 1943 venni incaricato dal centro di preparare una lettera da inviare a tutte le nostre organizzazioni in cui si poneva la necessità di attrezzare i militanti alla lotta armata a mezzo dell’organizzazione di Gruppi di azione patriottica, GAP, capaci di condurre azioni di sabotaggio delle attrezzature militari e contro i massimi dirigenti del partito fascista. […] La struttura organizzativa dei gruppi armati doveva essere semplice, di gruppi di tre combattenti, i più audaci; bisognava che si procurassero le armi e incominciassero a prendere pratica con azioni dapprima più facili fino a quelle contro i dirigenti del regime. L’organizzazione militare doveva essere separata da quella del partito, tra i combattenti si doveva instaurare una disciplina rigida e solida, gli uomini dovevano essere preparati a tutti i rischi e quindi dotati di un alto spirito di sacrificio. La struttura dei GAP rifletteva grosso modo quella dei FTP in Francia, di cui facevano già parte numerosi nostri compagni. Nella circolare non si parlava ancora di organizzare un movimento partigiano che dovesse agire in montagna, anche se questa forma di lotta non veniva scartata”. <2 Nei primi mesi del 1943, grazie alla scoperta di una nuova via illegale per entrare in Italia attraverso le Alpi, fu possibile realizzare l’obiettivo posto da Togliatti: creare un centro interno in Italia. Nel gennaio '43 passarono tramite questa via importanti dirigenti quali Negarville, Roasio e nell’aprile Novella e Amendola. Anche ad alcuni di questi primi resistenti parigini il PCd’I chiese di tornare in Italia. Lupieri sarebbe rientrato subito dopo il 25 luglio 1943 in Italia, dove diventò il comandante di alcuni GAP della zona di Pesaro; Cavazzini rientrò in Italia all’indomani del 25 luglio 1943, prese parte alla resistenza e sarebbe diventato futuro deputato per il PCI all’indomani della Liberazione; Nedo nell’ottobre del 1943 fu spedito in Italia a organizzare i GAP, sarebbe stato ucciso il 24 febbraio 1944 durante uno scontro con i fascisti mentre era al comando della Divisione “Garibaldi-Biella” nella zona di Vercelli; il Martini insieme alla moglie avrebbe continuato a Parigi a lottare contro l’occupante fino alla liberazione della capitale lavorando per la MOI, per il CILN e avrebbe organizzato nel 1944 la “Milice patriotique” della zona sud di Parigi. I Gruppi di azione patriottica (Gap) nacquero, come diretta emanazione del Pci, dopo gli scioperi del marzo 1943. La linea politica del Partito comunista subì da quel momento una netta accelerata in direzione della lotta armata contro il fascismo e non è un caso che la prima circolare in cui compare il termine Gap, emanata dalla Direzione nord del Pci e indirizzata a tutti i responsabili di federazione, risalga al maggio 1943: il primo compito dei comunisti era quello di dare il via alla lotta armata attraverso piccoli nuclei di arditi che dovevano fungere da sprone alla lotta di massa, sulla scorta dell’esperienza francese dei Franc tireurs et partisans (Ftp). […] La struttura e le azioni gappiste si evolsero anche grazie all’entrata in scena delle Squadre di azione patriottica (Sap). Le Sap furono teorizzate da Italo Busetto (Franco), nel giugno-luglio 1944: dopo lo sciopero del marzo 1944 si convinse che l’impostazione data alle squadre di difesa di fabbrica frenassero lo sviluppo della lotta armata e ritenne che queste squadre dovessero essere messe alle dipendenze di un comando svincolato dalle fabbriche e dai paesi per raggiungere l’unità di direzione e di coordinamento tattico e strategico.

In una lettera alla Direzione nord del Pci del 28 agosto 1944 Amendola descriveva «la concorrenza che si sta sviluppando, con le solite conseguenze di incidenti, attriti, lotte per i quadri migliori ed i migliori elementi». Mariachiara Conti, Resistere in città: i Gruppi di azione patriottica, alcune linee di ricerca, in «Percorsi Storici», 3 (2015) [www.percorsistorici.it]

In questa fase iniziale le azioni più rilevanti furono in realtà quelle compiute dai Gap cittadini che, muovendosi in contesto urbano, riuscirono a ottenere grande visibilità, dimostrandosi capaci di eliminare squadristi e spie, compiere sabotaggi e sostenere lo sciopero dei tranvieri di Genova del novembre 1943 <112; le prime squadre cittadine alimentarono la percezione che il loro operato avesse alle spalle una ben più diffusa ed efficace organizzazione <113. grazie anche a: http://storiaminuta.altervista.org/

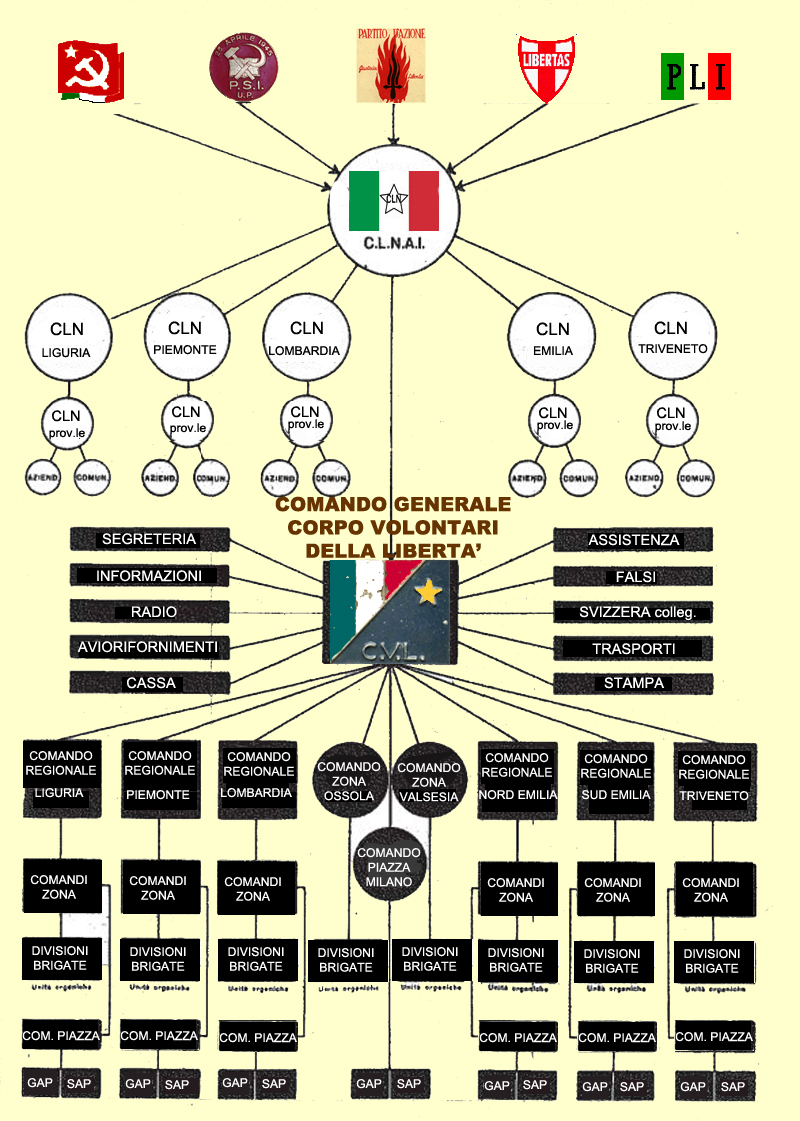

Uno dei più famosi comandanti dei GAP, Giovanni Pesce (1918-2007), medaglia d’oro della Resistenza, ha tracciato un profilo più che esauriente della struttura di questi gruppi nel suo libro Senza tregua. La guerra dei GAP, Feltrinelli, 1967. |

|

|

Wladimiro Settimelli

La morte di Giovanni Pesce, il gappista Visone |

Come per tutti i ragazzini, le grandi imprese, il coraggio, la determinazione, l'impugnare una pistola in pieno giorno e andare all'attacco, richiedevano sempre un uomo grande e grosso, un eroe alto e massaccio, senza paura e pronto a scattare al minimo pericolo.

Invece, Giovanni Pesce, medaglia d'oro della Resistenza, comandante dei Gap - i gruppi patriottici che attaccavano i nazisti e i repubblichini tra la gente, per strada, sul tram o in treno - era piccolino, tranquillo, silenzioso. Insomma, non parlava mai più del necessario e quando lo faceva erano parole senza ostentazione, protervia o sciocche vanterie. Quando lo aveva visto la prima volta, da ragazzo appunto, ero quasi rimasto deluso. Poi, con il trascorrere degli anni, avevo capito e in più di una occasione mi ero fermato a chiacchierare con lui a lungo, nella speranza di capirne fino in fondo la mente, il cuore, le scelte, la paura e la tragedia: quella di dovere sparare a qualcuno, per strada, senza battere ciglio.

L'altra notte Giovanni Pesce, nome di battaglia "Visone", è morto a casa sua, a Milano, assistito dalla moglie Onorina, nome di battaglia "Sandra", la cara staffetta che, nel 1943, era l'unica a poterlo avvicinare per consegnare gli ultimi ordini del Comitato di Liberazione nazionale e della direzione del PCI. Già, perchè il più famoso gappista d'Italia era comunista e veniva da una famiglia antifascista abituata al lavoro e alla sofferenza.

La biografia di Giovanni ha dell'incredibile. Quando lui raccontava di quella sua vita complicata e diversa dal solito, potevi stare ore ad ascoltarlo. Era nato nel 1918 a Visone D'Acqui, in provincia di Alessandria. Il padre, presto, molto presto, era stato costretto ad andarsene da casa e ad emigrare in Francia con tutta la famiglia. I fascisti non davano tregua. Erano finiti in un paesetto con le miniere e Giovanni, nella piccola vineria aperta dal padre, trascorreva ore e ore con "musi neri". A volte, qualcuno finiva lo stipendio cercando di soffocare nel bere la miseria e la nostalgia.

Ecco Pesce, ascoltava sempre quei minatori e da loro imparava e capiva. Poi, anche lui, a quattordici anni, era finito giù nelle gallerie per quattro soldi.

Il giorno che l'Italia fascista aveva attaccato la Francia ormai messa alle corde dai nazisti, lo avevano trasferito in un campo di prigionia. Poi il rientro, da solo, a Visone. Una spiata lo aveva fatto finire in carcere e poi al confino di Ventotene, dove aveva conosciuto Pertini, Terracini e tanti, tanti altri compagni.

Nel 1943, con il crollo del fascismo, "Visone" era tornato di nuovo a casa. Poi, il partito lo aveva mobilitato per fondare i Gap a Torino. Ma il lavoro più duro e difficile lo avrebbe, più tardi, affrontato a Milano. Era stato inviato in Lombardia per occuparsi delle grandi fabbriche perchè fascisti e nazisti terrorizzavano gli operai. Centinaia di loro venivano, tra l'altro, trasferiti nei campi di sterminio. E guai a protestare o scioperare. C'erano, tra gli addetti alle macchine di alcune grandi industrie, capi e capetti che facevano la spia. O personaggi che, per una manciata di soldi e qualche chilo di sale (che Italia terribile e piena di odio e di terrore in quel '43, '44 e '45) erano disposti a vendere chiunque.

C'era bisogno, dunque, di un'azione forte che facesse sentire agli operai che la Resistenza pensava a loro e alla loro protezione.

Giovanni Pesce, dal nulla, aveva imparato a sparare, Non solo: portava sempre addosso due pistole, non una sola. Ed era diventato uno che non sbagliava mai un colpo. Viveva isolato in un microscopico appartamento e usciva soltanto per l'attacco improvviso e per incontrare altri due o tre compagni dei Gap. Ma quando entrava in azione era sempre solo: non si fidava di nessuno.

In uno dei tanti incontri, gli avevo chiesto: "Ma non avevi paura?", e lui: "Eccome". Poi aveva ancora spiegato: "Una volta ho detto ai compagni che quel comandante dei repubblichini, addetto agli arresti nelle fabbriche, non era arrivato in ufficio. Invece c'era. Ma io ero stato colto dal tremito e dal panico e non avevo fatto nulla. La volta successiva, dopo alcune esitazioni, ero partito deciso ad assolvere all'incarico. Ero entrato nel bar dove il comandante stava facendo colazione. Mi ero avvicinato e avevo spianato la pistola. Per un attimo ci eravamo guardati negli occhi. Un attimo che non finiva più. Avevo letto in quello sguardo la sua paura, il suo terrore. Poi avevo visto che stava mettendo la mano alla pistola. Allora avevo fatto fuoco tre o quattro volte. Subito dopo ero uscito e saltato sulla mia bicicletta. Dovevo giustiziare quel comandante. Sapevo dei nostri compagni e di tanti innocenti, torturati, impiccati, fucilati."

Quante volte hai sparato avevo chiesto a Giovanni. E lui aveva risposto: "Molte, molte volte. Non le ho mai contate". Poi ancora aveva aggiunto: "Sai che nel dopoguerra, su un tram a Milano, ho incrociato gli occhi con la moglie e figli di un famoso spione che avevo liquidato. Ci siamo sfioranti e ognuno è andato per conto proprio. Credimi è stata dura. Ammazzare, anche se in guerra e nella battaglia più grande per la libertà, non è facile. Ogni volta mi si stringeva il cuore."

Nella motivazione della medaglia d'oro, si ricorda che "Visone" era stato, insieme a un compagno dei Gap gravemente ferito, inseguito dai nazisti. Lui aveva preso sulle spalle quel ferito e, sparando come un pazzo, si era dileguato. Pochi giorni dopo, con altri, aveva assaltato Radio Torino ed era riuscito a distruggere parte degli impianti, nonostante la presenza di una decina di nazisti e un gruppetto di repubblichini.

Imprese incredibili e straordinarie.

Nel 1945, a Milano, nei giorni della Liberazione, era stato affrontato da un gruppo di ragazzini con il fazzoletto rosso al collo che avevano gridato: " Comodo aspettare che i partigiani ti liberino. Comunque, puoi uscire dalla cantina dove ti eri rintanato come un topo." Lui non aveva risposto, ma aveva sorriso appena, appena per poi girare oltre l'angolo.

Caro "Visone", la tua parte per tutti e per la nostra Italia, l'hai fatta. Un abbraccio.

|

Maria R. Calderoni

Giovanni Pesce, il compagno che non ha mai chiesto nulla per sè |

Già, "non si può far saltare una stazione radio restando

seduti davanti a una finestra aperta, a fantasticare." da Liberazione |

|

Giovanni Pesce "Visone"

La guerra dei GAP - Senza tregua |

Prefazione dell'Autore a Senza tregua. La guerra dei GAP, Feltrinelli

Il titolo di questo libro - modesta opera che dedico a mia figlia Tiziana e ai giovani che, oggi impegnati nello studio e nel lavoro, si preparano ad essere gli uomini e le donne di domani - consacra l'impegno di chi vuole andare avanti.I gappisti, gli uomini dei quali si racconta in questo volume, non si fermarono mai davanti a nessun ostacolo, a nessun pericolo. Le loro gesta occupano un posto di rilievo nella storia della Resistenza popolare contro nazisti e fascisti.

Chi furono i gappisti?

Potremmo dire che furono "commandos." Ma questo termine non è esatto. Essi furono qualcosa di più e di diverso di semplici "commandos." Furono gruppi di patrioti che non diedero mai "tregua" al nemico: lo colpirono sempre, in ogni circostanza, di giorno e di notte, nelle strade delle città e nel cuore dei suoi fortilizi.

Con la loro azione i gappisti sconvolsero più e più volte l'organizzazione nemica, giustiziando gli ufficiali nazisti e repubblichini e le spie, attaccando convogli stradali, distruggendo interi parchi di locomotori, incendiando gli aerei sui campi di aviazione. Ancora non sappiamo chi erano i gappisti.

Sono coloro che dopo l'8 settembre ruppero con l'attendismo e scesero nelle strade a dare battaglia, iniziarono una lotta dura, spietata, senza tregua contro i nazisti che ci avevano portato la guerra in casa e contro i fascisti che avevano ceduto la patria all'invasore, per conservare qualche briciola di potere.

Gli episodi più straordinari e meno conosciuti di questa lotta si svolsero nelle grandi città, dove il gappista lottava solo e braccato contro forze schiaccianti e implacabili; sono coloro che colpirono subito i nazisti sfatando il mito della loro supremazia e ricreando fiducia negli incerti e nei titubanti i quali ripresero le armi in pugno.

I gappisti non furono mai molti: alcuni erano giovanissimi, altri avevano dietro di sé l'esperienza della guerra di Spagna e la severa disciplina della cospirazione, del carcere fascista e del confino. Tutti, nel difficile momento dell'azione, nelle giornate drammatiche della reazione più violenta, quando la vita era sospesa a un filo, a una delazione, a una retata occasionale, tutti, giovani e anziani, seppero trovare la forza e la coscienza di non fermarsi. Soprattutto, i gappisti furono uomini che amavano la vita, la giustizia; credevano profondamente nella libertà, aspiravano a un avvenire di pace, non erano spronati da ambizione personale, da arrivismo, da calcoli meschini.

Erano dei "superuomini"? No di certo. Erano soltanto degli uomini, ma degli uomini dominati dalla volontà di non dare mai tregua al nemico. Il loro orgoglio aveva radici profonde: coscienti del sacrificio di tutti coloro che avevano sofferto impavidi carcere, persecuzioni, sevizie ne rivendicavano la grandezza e l'insegnamento. Senza l'autorità dei vecchi militanti che avevano sofferto galera, confino, ed esilio, durante il ventennio fascista, ai dirigenti non sarebbe stato possibile esigere dai gappisti, dai partigiani la disciplina più severa che conduceva spesso alla morte più straziante, né ai combattenti avere il cuore saldo per affrontarla. Era soltanto orgoglio ed entusiasmo lo spirito che animò i gappisti? Era un legame di reciproca fiducia tra i vecchi militanti e i giovani, tra coloro che avevano dimostrato di saper resistere sulla via giusta prendo nuove prospettive e coloro che si inserivano in una lotta che era la lotta eterna contro la sopraffazione, il privilegio, la schiavitù. Senza gli antichi legami del presente oscuro col passato glorioso, davvero non vi sarebbe stata la guerra di liberazione, non avremmo riscattato l'onta del fascismo, "non avremmo conquistato il diritto di essere un popolo libero e indipendente."

Nel libro sono dedicate alcune pagine alla guerra di Spagna. Se è vero che in terra spagnola il fascismo fece la prova generale della successiva aggressione all'Europa è altrettanto vero che in Spagna si formarono, si temprarono i valorosi combattenti della Resistenza italiana ed europea. Combatterono il fascismo in Spagna gli organizzatori e i comandanti gappisti come Barontini, Garemo, Rubini, Bonciani, Leone, Bardini, Roda, Spada ed altri. Ed è proprio in virtù degli antifascisti italiani delle Brigate Internazionali che la Resistenza italiana poté contare, fin dall'inizio, su molti uomini politicamente e militarmente preparati, pronti cioè ad affrontare con mezzi di fortuna un nemico bene organizzato.

Via via questi stessi uomini seppero raccogliere attorno a sé altri combattenti che si buttarono con decisione nella mischia e lottarono con intelligenza e coraggio fino alla Liberazione.

Il racconto delle loro gesta non vuole essere soltanto un'ampia elencazione o illustrazione di episodi di guerra. Senza tregua ha una morale profondissima, valida oggi come ieri. È un insegnamento che gli uomini, i giovani che furono impegnati in drammatiche battaglie, hanno consegnato ad altri uomini, ad altri giovani, oggi impegnati nel lavoro o nello studio, perché sappiano lottare per le libere istituzioni, la giustizia, la libertà, la democrazia. Anche ora si devono infrangere le resistenze al progresso, si deve conquistare maggiore democrazia nelle fabbriche e nelle scuole; anche ora si deve lottare per la pace nel mondo; anche ora è dunque necessario lottare senza tregua.

I morti e i vivi si affollano nelle pagine del libro. Sono volti sempre nuovi, pochi diventano familiari perché pochi scampano. Sembra di averli lasciati all'angolo di una strada e di ritrovarli dopo. Li ritroviamo oggi. Riemergono nell'abisso della memoria i molti che la morte ha ingoiato. Gli altri sono diventati diversi: la vita "normale" ha disperso quelli che un periodo di vita eccezionale aveva riunito una volta.

Il tempo di Senza tregua è diventato leggenda. Alcuni dei suoi eroi militano in differenti uniformi o addirittura non militano affatto. Che è rimasto dell'eroismo degli uomini? Soltanto la cara memoria dei martiri e il ricordo dei migliori? Gli uomini creano e scompaiono. E le loro opere?

L'opera più solida è l'Italia antifascista, la pace, la fratellanza dei popoli. È l'opera dei protagonisti di Senza tregua. Tocca ai giovani continuare sulla strada maestra, ai giovani continuare la Resistenza.

Scendo in strada. È il 25 aprile. (…)

È un grande giorno. È il grande giorno.

C’è tutta la città che corre che grida, che insorge. Per ore e ore le squadre dei GAP e dei SAP, degli operai, dei giovani, in attesa delle formazioni di montagna in marcia verso Milano, corrono da un quartiere all’altro per eliminare un nido di resistenza fascista, per arrestare un gerarca, per costringere alla resa un reparto tedesco.

Quarantotto ore prima eravamo pochi, ora siamo folla. Però, dietro di noi a sorreggerci, ad aiutarci, a nasconderci, a sfamarci, a informarci, c’è sempre stata questa massa di popolo che ora corre per le strade, si abbraccia e ci abbraccia, e grida “Viva i partigiani”...

il testo completo del libro è scaricabile su bibliotecamarxista.org

|

Giancarlo Bocchi

Giovanni Pesce si racconta |

(il Manifesto 10/08/2007)

Cronaca di un incontro, parlando di Spagna, antifascismo, piazza Fontana.

L'occasione del dialogo con l'ultimo garibaldino, il comandante Visone, era il progetto di un film sulla vita di Guido Picelli, ucciso in Spagna dove combatteva per difendere la Repubblica. L'eredità di Pesce. «In combattimento andava avanti dritto, incurante delle pallottole che gli fischiavano intorno. Ci spronava dicendoci: "Avanti! Avanti!". Noi gli dicevamo: "Guido stai attento! Stai giù!" ma lui ci rispondeva: "Io non abbasso la testa davanti ai fascisti"». Così Giovanni Pesce ricordava Guido Picelli, il suo comandante del «Garibaldi» di Spagna che gli aveva insegnato a non abbassare più la testa. L'ultimo dei garibaldini di Spagna, il leggendario comandante partigiano dei Gap (Gruppi d'Azione Patriottica) di Torino e Milano, l'eroe della Resistenza, medaglia d'oro al valor militare se n'andato alcuni giorni fa. Il comandante Visone aveva ottantanove anni.

L'avevo incontrato poco tempo prima a Milano per parlargli del mio progetto di un film sulla vita di Guido Picelli e si era subito reso disponibile. Piccolo, minuto, non aveva l'aspetto dell'eroe, ma una tempra e un carisma eccezionali. Gli occhi intensi, pieni di forza e di vita scintillavano al ricordo della lotta in Spagna. Sembrava ringiovanire nel rivivere le battaglie di Mirabueno e San Cristobal combattute a fianco di una leggenda, il comandante Guido Picelli, l'unico che avesse sconfitto il fascismo sul piano militare durante le barricate di Parma dell' agosto 1922, respingendo, con 400 «Arditi del Popolo», 10 mila fascisti di Italo Balbo.

Le barricate di Parma

«Picelli ci raccontava delle barricate di Parma, del significato di quella lotta e del coraggio di tutto un popolo. Sono passati 70 anni - diceva Pesce - ma ricordo ancora che Picelli ci teneva a raccontare quella battaglia vittoriosa, per dare entusiasmo, coraggio e passione ai combattenti garibaldini». Picelli, autore di innumerevoli imprese contro il fascismo, era caduto il 5 gennaio 1937 durante l'attacco al monte San Cristobal. Pesce era lì vicino. Il fronte antifascista internazionale aveva perso un grande combattente, libertario, democratico, un uomo che tutta la vita aveva teorizzato la politica del Fronte Popolare.

Anche Pesce aveva vissuto una vita «senza tregua». Una definizione che aveva ispirato il titolo del suo libro più famoso. Originario del paese di Visone in Piemonte, da bambino era espatriato con la famiglia in Francia, nel bacino minerario di Grand Combe nella Linguadoca. Aveva scritto in un suo libro: «Per strada vidi i primi minatori. Le loro facce sembravano maschere e si fondevano con il nero degli abiti e dei berretti». Un posto pestilenziale, dove Gino, il fratellino piccolo, era morto quasi subito di polmonite. I minatori si ammalavano e morivano di silicosi o saltavano in aria per l'esplosione delle sacche di grisou. La povertà costringeva i minatori a mettere in vendita i figli nel mercato dei pantalons courts, dove i contadini ingaggiavano bambini sotto i tredici anni per i lavori nei campi. Anche Pesce, mentre il padre era nelle miniere di zolfo algerine, per aiutare la madre era finito a lavorare come guardiano di vacche in montagna. Ma dopo poco, a 13 anni andò in miniera: centinaia di metri sotto terra in mezzo a fango, polvere, con l'aria pregna di grisou. «Ero sicuro che sarei morto di fatica nel giro di pochi mesi». I minatori erano tutti comunisti, cercavano di organizzarsi contro lo sfruttamento e per abbattere la società capitalista.

Una sera, uscito sfinito dalla miniera, Pesce era entrato nella sede del Fronte della Gioventù e s'era iscritto. Quel giorno era iniziato il suo apprendistato di combattente antifascista. L'8 luglio 1936 il messaggio cifrato lanciato da Radio Ceuta - «Cielo sereno in tutta la Spagna» - cambiò la vita di Pesce e di tanti altri antifascisti. Era il segnale della sedizione dei generali capeggiati da Francisco Franco, spalleggiato da Hitler e Mussolini, contro il legittimo governo repubblicano. Il governo francese di Leon Blum si dichiarò neutrale. A Grand Combe i minatori si sollevarono in appoggio alla Spagna democratica, vi furono manifestazioni, comizi. Pesce era in prima fila. Due mesi dopo decise di partire per la Spagna. La madre pianse, tentò inutilmente di fargli cambiare idea. Partì il 17 novembre 1936 con il compagno e amico Carlo Pegolo.

Arrivato in Spagna, essendo troppo giovane per arruolarsi aveva falsificato i documenti per entrare nelle Brigate Internazionali e ad Albacete conobbe Guido Picelli, che addestrava i miliziani del «Battaglione Picelli» del Garibaldi. «Io non parlavo italiano, parlavo solo francese ma Picelli parlava francese. Mi chiamava il Boccia. Mi diceva: "Boccia stai attento", "boccia ascoltami". Picelli aveva un carattere umano, gentile, se un combattente aveva paura, con le sue parole gli dava coraggio».

Pesce ricordava i garibaldini infastiditi dalla disciplina, volevano combattere subito: «Volevano essere antimilitaristi, ma era venuti per fare una guerra, e per fare una guerra dovevano diventare soldati. Ci volle la pazienza di Picelli per trasformarli in miliziani disciplinati. I garibaldini furono trasferiti al Pardo e parteciparono alla difesa di Madrid. Nelle strade la popolazione riconosceva i fazzoletti rossi e gridava: "Viva Garibaldi. Salud companeros"». A Boadilla del Monte, il 17 dicembre 1936, aveva partecipato alla prima battaglia campale, un incubo: «Udivo colpi in partenza, i fischi laceranti e poi gli scoppi. Chi moriva subito faceva impressione, ma non quanto i feriti, molti dei quali urlavano, si trascinavano, tentavano di rimettersi in piedi e subito ricadevano». Pochi giorni dopo il Garibaldi era stato impiegato nella battaglia di Mirabueno. A dirigere l'operazione della XII Brigata Randolfo Pacciardi, a Guido Picelli il comando del battaglione. Ha scritto Pesce nelle sue memorie: «Picelli corre da una parte all'altra per impartire ordini... sembra che le pallottole non ne vogliano sapere di Picelli che come un'anguilla sfugge ai colpi del nemico». Ma dopo pochi giorni, il 5 gennaio 1936, sulle alture del Matoral Guido Picelli fu colpito a morte. «Io ero lì vicino - ricordava Pesce - è stato un dolore molto forte... era molto stimato, molto amato». Picelli ebbe funerali di Stato a Madrid, Valencia e Barcellona. A quest'ultimo avevano partecipato 100 mila persone.

Pesce combatterà per altri due anni: al Jarama, a Guadalajara, a Huesca, a Saragozza, su l'Ebro, ferito tre volte. Per tutta la vita porterà nella schiena le schegge di una granata che l'aveva colpito nella battaglia di Saragozza. Dopo tre anni di guerra era tornato in Francia e nel 1940 era rientrato in Italia. Dopo un mese la polizia segreta fascista l'aveva arrestato. Prima il carcere e poi il confino nell'isola di Ventotene. Pesce non parlava ancora l'italiano, qualcosa aveva imparato nella guerra di Spagna, ma a Ventotene, con l'aiuto di Eugenio Curiel e Alberto Grifone aveva fatto passi avanti. Il confino si trasformò in un'accademia politica di livello. Gli insegnanti erano uomini come Curiel, Terracini, Pertini, Li Causi, Secchia, Di Vittorio, Longo, Frausin, Scoccimarro.

All'alba del 26 luglio era giunto a Ventotene la notizia che il regime fascista era caduto. I confinati non furono liberati subito, Pesce era partito solo il 23 agosto. A pochi giorni dalla liberazione dal confino, ecco l'8 settembre. Pesce aveva deciso di agire e organizzò la prima riunione segreta di antifascisti al Cinema Garibaldi (poteva essere diversamente?) di Acqui. Aveva vinto le perplessità di alcuni bordighisti attendisti, convincendo i presenti: era venuta l'ora di passare all'azione contro l'occupante nazista. Qualche sera dopo, un nugolo di nazi-fascisti aveva circondato il suo rifugio. Pesce era balzato dalla finestra scalzo, i pantaloni in mano, per dileguarsi nel buio della notte. Era ormai un clandestino. A fine settembre '43 fu convocato a Torino. Luigi Longo, suo comandante in capo in Spagna, aveva assunto il comando delle Brigate d'Assalto Garibaldi.

Pesce fu nominato comandante della Brigata Gap di Torino. Nelle varie città, quasi tutti i comandanti dei Gap provenivano dai garibaldini di Spagna. Ma chi erano i gappisti? Pesce: «Gruppi di patrioti che non diedero mai tregua al nemico: lo colpirono sempre, in ogni circostanza, di giorno, di notte, nelle strade delle città e nel cuore dei fortilizi». Il gruppo di gappisti di Torino era inizialmente composto solo da due persone: Pesce e un ragazzo di 19 anni. Ilio Barontini, il comandante che portò alla vittoria il Garibaldi nella battaglia di Guadalajara, gli aveva insegnò a costruire ordigni esplosivi.

Con il nome di battaglia di «Ivaldi», Pesce s'era gettato in imprese temerarie, diventando un incubo per i nazisti. I Gap di Torino protessero gli operai in sciopero, attaccarono comandi nazisti, attuarono decine di azioni. Pesce agiva quasi sempre da solo, armato con due pistole. Erano otto le taglie sulla sua testa. Un giorno, il comando delle Garibaldi gli aveva ordinato di attaccare la stazione radio dell'Eiar che disturbava le trasmissioni di Radio Londra. Una missione rischiosissima. La stazione radio nella brughiera dello Stura saltò in aria, ma Pesce e i suoi 4 gappisti vennero circondati e illuminati con potenti fari. Pesce colpito alla gamba, sotto i colpi di mitraglia, riuscì a caricarsi in spalla il compagno Di Nanni, gravemente ferito, e insieme fuggirono rompendo l'accerchiamento.

Le signorine tritolo

Pesce era stato individuato. Fu trasferito a Milano al comando della III Brigata Gap, subentrando al comandante Rubini, suo compagno della guerra di Spagna, che arrestato e torturato era morto suicida in carcere. Organizzò un gruppo di sabotatori a Rho e iniziò la «guerra dei binari». Prese il nuovo nome di battaglia di «Visone» in omaggio al paese natio. Il suo gruppo, quattro ferrovieri e due staffette, «Sandra» e «Narva» («le signorine tritolo»), fece saltare treni, vagoni, centrali di smistamento, due quadrimotori parcheggiati all'aeroporto di Cinisello.

I nazisti cercarono in tutti i modi di sgominare i Gap. Un giorno, Pesce ebbe l'impressione di essere pedinato. Strinse forte il braccio della staffetta che gli aveva appena portato un messaggio. Era Onorina Brambilla, detta «Nori», nome di battaglia Sandra. «Perché - aveva chiesto Sandra - mi stringi così forte il braccio?». «Ho l'impressione che siamo pedinati. È meglio comportaci come due innamorati». «Ma lo so - aveva detto Sandra - che non sei innamorato». Quella volta Visone e Sandra furono fortunati. Ma qualche giorno dopo, a causa di una spiata, Sandra e l'altra staffetta Narva furono arrestate e torturate dai nazisti per giorni e giorni. Sandra fu deportata nel campo di concentramento di Bolzano.

Per un periodo Pesce aveva dovuto lasciare Milano per Rho per comandare la 106º Brigata Garibaldi Sap. A dicembre 1944 era stato richiamato a Milano per organizzare l'insurrezione generale.

Arrivò il 25 aprile, finalmente la Liberazione. Quel giorno Pesce aveva catturato un alto ufficiale tedesco, presuntuoso ed arrogante. Quando gli aveva detto nome e il grado - «Visone, comandante dei Gap» - il tedesco era quasi svenuto. Pesce mi aveva accennato anche alla fucilazione di Mussolini: «Non è stato il colonnello Valerio (Walter Audisio) a sparare». Vista la mia curiosità, fece un sorrisetto misterioso e aggiunse solo: «È stato Aldo Lampredi», un autorevole personaggio del PCI clandestino. Tre mesi dopo la fine della guerra, Pesce aveva sposato Nori, la staffetta Sandra, sopravvissuta al campo di concentramento di Bolzano.

Pesce iniziò a lavorare nel PCI. Erano anni difficili, anni di tensione. Nel 1948 gli era giunta una busta da Roma con la intestazione «Partito Comunista Italiano - la Direzione». Alcune settimane prima, il 14 luglio, Palmiro Togliatti aveva subìto un attentato. C'erano stati grandi tumulti, prossimi a sfociare nell'insurrezione spontanea. 3450 gli arrestati, i fermati o denunciati 8000. Nella busta partita da Roma c'era la nomina a capo di una commissione del PCI: Pietro Secchia lo incaricava della «commissione Vigilanza». Era responsabile della protezione dei massimi dirigenti del Partito Comunista.

Dopo qualche mese Secchia lo aveva presentato a Togliatti, ristabilitosi dall'attentato. Il «Migliore», che pare non amasse particolarmente gli uomini d'azione del «Vento del Nord», prediligendo gli uomini d'apparato, in quel caso, incontrando Pesce, gli aveva detto ammirato: «Ti conosco, ti conosco soprattutto di fama».

Pesce aveva riunito gli uomini più fidati dei Gap, scegliendo come guardia del corpo di Togliatti Tino Azzini della III Gap di Milano, un partigiano coraggiosissimo che aveva resistito per giorni e giorni ai torturatori della Muti. In quel periodo Pesce fu anche incaricato di chiarire alcuni misteri. Mi aveva accennato a un'inchiesta sulla vicenda dell'oro di Dongo: «C'era un personaggio coinvolto. Ho scoperto che era sporco... che aveva nascosto una parte dei soldi nel giardino di casa sua». A metà degli anni Cinquanta, con il sesto senso che lo aveva salvato nella clandestinità, prima aveva sospettato e poi scoperto che stava per accadere qualcosa di poco chiaro nel partito. Informò Togliatti che lo invitò a rivolgersi a Secchia. Vedendo avverarsi i suoi timori, si era dimesso dalla Vigilanza per tornare con la moglie a Milano.

Non chiese nulla a nessuno. Si mise a scrivere il suo primo libro Un garibaldino in Spagna, che uscì nel 1955, e per sbarcare il lunario diventò rappresentante del caffè Kluzer. Con questa attività riuscì a campare più che bene. Successivamente divenne presidente dei Metropolitani notturni, una cooperativa di guardie giurate che nel 1951 si era trasformata nell'Istituto Città di Milano.

Quel 12 dicembre a Milano

Per Pesce, come per altri comandanti partigiani, non si aprirono le porte del Parlamento o del Senato. Ma per il Paese è stato sempre pronto a rispondere alle trame antidemocratiche. Nel 1967 uscì con Feltrinelli il suo libro più famoso, Senza tregua, letto dagli studenti del movimento ma anche dai teorici delle lotta armata, malgrado l'autore fosse totalmente contro la deriva terroristica.

Furono anni terribili. Il 12 dicembre 1969, Pesce sentì un tuono lontano, un colpo secco, un'esplosione. Capì subito di cosa si trattasse. Dalla zona della stazione centrale si precipitò in centro. Riuscì a superare i cordoni di polizia a Piazza Fontana: «Nella mia non breve vita sono stato in guerra più di una volta e ho partecipato a parecchie tremende battaglie, ma mai avevo osservato uno spettacolo tanto terribile: corpi insanguinati, brandelli di carne disarticolati. Tornai nella strada non riuscendo a reggere quella vista».

In quegli anni guardò con simpatia ai movimenti, soprattutto a quello degli studenti. Fu sempre in prima fila a sostenere le ragioni della libertà e della democrazia. Un giorno di giugno del 1972 si era recato alla Statale per presiedere un dibattito. «Avevo detto solo alcune frasi ed ecco la polizia irrompere con i manganelli, con i gas lacrimogeni. Una baraonda, un caos, feriti». Aveva affrontato la polizia per mettere fine all'aggressione. Per fortuna era stato riconosciuto da un ufficiale: «Quello è Pesce, la medaglia d'oro. Lasciatelo passare». Il questore Bonanno si era scusato. L'anno dopo, mentre partecipava alla Bocconi a un'assemblea degli studenti per il Vietnam e la resistenza palestinese, sentì i botti dei lacrimogeni seguiti da spari di pistola. Vide uno studente cadere. Si chiamava Roberto Franceschi. I soccorsi dei compagni furono inutili, Franceschi aveva la testa devastata da un proiettile della polizia.

In quegli anni avvenimenti sanguinosi, misteriosi si susseguirono senza sosta. Pesce sapeva che si stava ancora combattendo. Era un guerra sotto altre forme, ma pur sempre una guerra. Durante il nostro incontro, sulla faccia di Pesce si era disegnato un sorriso stanco, poi preoccupato. Era tardi. Nori lo aspettava a casa. Mentre uscivano dalla sede della associazione dei combattenti volontari di Spagna, Pesce aveva lamentato dolori alla schiena. Le schegge della granata di Saragozza erano state tolte un anno prima, ma le antiche ferite gli procuravano nuovi dolori. Mi aveva salutato stringendomi la mano con forza. Aveva detto ancora una volta: «Picelli», con uno sguardo attento e il sorriso triste.

Oggi che gli anni del piano Solo, della strategia della tensione, delle stragi, dei progetti golpisti di Junio Valerio Borghese, dei militari felloni e della Rosa dei Venti, delle trame Sifar e Sid, dei piani di enucleazione dei politici di sinistra da rinchiudere alle Eolie o a Ponza, di Gladio, delle trame dell'Ufficio Affari Riservati degli Interni e delle strumentalizzazioni e manipolazioni di certi gruppi sembrano superati, bisogna rivolgere un riconoscente pensiero a Giovanni Pesce e a tutti quelli che come lui hanno vigilato durante il difficile dopoguerra per proteggere la democrazia in questo paese.

«Tocca ai giovani continuare sulla strada maestra, ai giovani continuare la Resistenza», diceva Giovanni pesce, il comandante Visone.

|

Quando conobbi Eugenio Curiel |

Testimonianza al Convegno tenutosi il 25.5.95 a Cadoneghe su Eugenio Curiel

Mi sbarcarono a Ventotene nel settembre del 1940. Venivo dal carcere di Alessandria, portavo con me la grande esperienza raccolta nella guerra di Spagna. Pensavo, per questo, di essere preparato ad affrontare il mondo difficile dell’antifascismo. Ero molto giovane, avevo fatto il tirocinio politico, oltre che in Spagna, in Francia nel sindacato dei minatori e nel PCF. Del partito italiano non sapevo molto, conoscevo ed avevo visto alcuni dirigenti comunisti italiani sui fronti della guerra in Spagna. Della pratica di partito ero digiuno e questo creava in me imbarazzo e titubanza.

Appena sbarcato a Ventotene fui sospinto con altri deportati verso l’edificio della direzione del confino. Ai lati del tragitto uomini silenziosi ad osservare noi, gli ultimi arrivati. Ci vollero giorni perché potessi rinfrancarmi ed accettare un metodo di vita che non conoscevo.

Mi ci vollero giorni per rinfrancarmi e per avvicinarmi ad alcuni dei confinati che mi parvero sospettosi e con i quali non era facile dialogare. Un giorno si fece avanti un giovane dagli occhi brillanti, molto educato nell’interloquire. Non l’avevo mai visto prima. Era Eugenio Curiel.

Divenne forse il più importante dei miei maestri della politica. Quando mi parlava le sue parole colpivano il mio animo risvegliando le tendenze tese a capire, a imparare. Curiel fu per me un compagno prezioso, un amico fidato, un maestro. Egli riusciva a farmi comprendere situazioni e condizioni della cui esistenza io ero a conoscenza ma delle quali non sapevo spiegarmi né le origini né gli effetti. Ascoltare Curiel non era soltanto apprendere del nuovo sull’azione antifascista. Ascoltare Curiel era capire il significato dell’economia, le leggi che la governano e gli aspetti meno chiari della loro influenza sulla vita dei popoli.

E dalle leggi borghesi dell’economia Curiel passava all’impegno marxista che doveva agire nel profondo delle rivoluzioni economiche, negli assetti politici, nella cultura.

Per Curiel, per la sua preparazione, per i suoi obiettivi, alla base di tutto stava la cultura; il conoscere, il sapere, l’insegnare erano le basi su cui l’uomo doveva essere preparato per affrontare con possibilità e successo il mutamento profondo. Da un mondo dominato da speculatori, schiavisti ad un mondo libero, senza speculazioni, senza sfruttamento. Curiel come tutti i bravi maestri non si limitava a parlarmi, a istruirmi, a dirmi del bene e del male delle varie posizioni politiche, dei vari metodi di affrontare i problemi che erano sempre tanti e difficili soggettivamente e oggettivamente. Eugenio Curiel era anche un buon ascoltatore dell’interlocutore, in questo caso da me voleva conoscere, voleva sapere. Un giorno all’improvviso mi chiese perché avevo deciso a 18 anni di andare in Spagna a combattere. Io non dissi parola per un breve tratto e anche lui tacque continuando a fissarmi. Uno sguardo che era una domanda la quale esigeva una risposta vera.

Ricordo quel giorno, ricordo anche la mia risposta. Una risposta breve che non parve soddisfarlo perché i suoi occhi continuavano a fissarmi.

Ci sono andato - dissi - perché mi sono convinto che un cittadino libero, una coscienza libera dovesse scegliere la strada più incisiva per affrontare il fascismo e il nazismo che stavano montando una campagna infame per la seconda guerra mondiale. A questo punto Curiel disse: “Questo va bene in linea generale. Tutti noi siamo convinti che in Spagna si giocava una grande partita tra democrazia e dittatura. Ma nei particolari quali sono gli episodi che ti hanno fatto scegliere la Spagna?”.

Rimasi un poco sconcertato e nella mia mente affluirono episodi, nomi, situazioni. Rividi il mio lavoro di tredicenne in miniera, la mia battaglia nel sindacato, il mio entrare nel Partito. Mi parve di riudire il mio discorso della “Pasionaria” diffuso dalla radio di Parigi, provai grande emozione nel riandare alle sue parole: “Se la Spagna democratica sarà sconfitta un torrente di sangue inonderà l’Europa”.

Mentre pensavo mi accorsi che stavo dicendo quel giorno a Curiel quello che lui voleva sapere di me e io allora gli dissi del mio sentirmi orgoglioso di aver conosciuto in terra iberica i grandi dell’antifascismo, grandi come Luigi Longo, Di Vittorio, Teresa Noce, Rosselli, Nenni, Vittorio Vidali.

Curiel mi ascoltava senza emozione apparente, il suo interesse per le mie parole erano però evidenti e io allora gli raccontai della battaglia di Brunelli di Jarama, della difesa di Madrid.

Quando gli raccontai della battaglia di Guadalajara e l’emozione in lui mi parve evidente per le pupille che parevano dilatarsi per quel muovere leggermente le labbra.

Continuai a parlare per lungo tempo. La mia esperienza Curiel la raccoglieva perché era sicuramente importante ed inedita perché io ero il primo garibaldino delle Brigate internazionali arrivato a Ventotene.

Una testimonianza diretta la mia. È importante: per il confino o per il carcere, molti garibaldini non avevano potuto essere nelle Brigate. E c’era rimpianto tra molti per quella assenza forzata dai campi di battaglia di Spagna. Da quel mio incontro con Curiel ne derivarono altri. I compagni volevano saper, volevano sapere mostrando grande interesse per quanto potevamo raccontare.

E questo mi inorgogliva. Mi sentivo partecipe a un importante schieramento antifascista nel quale era possibile operare per un riscatto della democrazia che ci impegnava tutti.

E dopo Curiel altri dirigenti parlavano con me e ogni incontro era una lezione di democrazia. Quella fu la mia scuola, la mia università politica, il mio maturare come uomo e come attivo esponente comunista.

Rividi Curiel a Milano durante la Resistenza, eravamo in clandestinità. Io a Milano portavo da Torino l’esperienza della guerra dei GAP, Curiel andava rafforzando il suo Fronte della Gioventù. Ci incontrammo a Milano, in Corso Manforte. Ci incontrammo e non ci dicemmo nulla. Ci fu fra di noi soltanto uno sguardo, uno sguardo che voleva dire: “Compagno Ti abbraccio”.

Eugenio Curiel, nato a Trieste l’11 dicembre 1912, fu ucciso a Milano il 24 febbraio 1945.

Fisico, capo del Fronte della Gioventù, Medaglia d’Oro al Valor Militare alla memoria.

Di agiata famiglia ebrea, aveva dedicato l’adolescenza allo studio, conseguendo con un anno d’anticipo la licenza liceale. Di ingegno vivacissimo, aveva frequentato, per volere del padre, il primo biennio di Ingegneria a Firenze. Si era poi iscritto al Politecnico di Milano, ma lo aveva lasciato per tornare a Firenze a seguire i corsi di Fisica. Completò questi studi a Padova, laureandosi (110 e lode) a soli 21 anni, con una tesi sulle disintegrazioni nucleari. Assistente del professor Laura, si diede negli anni tra il 1933 e il 1934 anche agli studi filosofici ed approdò, non senza un processo critico, al marxismo. Di qui, nel 1936, la prima presa di contatto di Curiel con il Centro estero del PCI, a Parigi.

Nel 1937 il giovane intellettuale assume la responsabilità della pagina sindacale del Bò, il giornale universitario di Padova. Ma quell’impegno nell’"attività legale" dura poco. Nel 1938 Curiel, a seguito delle leggi razziali, è sollevato dall’insegnamento e si trasferisce a Milano. Qui prende contatti con il Centro interno socialista e con vari gruppi antifascisti, ma il 23 giugno del 1939 viene arrestato da agenti dell’Ovra. Qualche mese nel carcere di San Vittore, il processo e la condanna a cinque anni di confino a Ventotene.

Nell’isola, dove arrivano operai, antifascisti, garibaldini di Spagna - attraverso una sorta di "università proletaria" nella quale anche Curiel insegna, come dimostrano gli appunti ritrovati delle sue lezioni - si formano i quadri che organizzeranno la Resistenza.

Nell'agosto del 1943 anche Curiel, per sofferta decisione del governo Badoglio, lascia Ventotene. Torna in Veneto, ritrova vecchi amici e collaboratori, indica loro la via della lotta armata e infine ritorna a Milano. Qui dirige, di fatto, l’Unità clandestina e la rivista comunista La nostra lotta, tiene i contatti con gli intellettuali antifascisti, promuove tra i giovani resistenti la costituzione di un’organizzazione unitaria: il Fronte della gioventù per l’indipendenza nazionale e per la libertà.

Il mattino del 24 febbraio 1945, a due mesi dalla Liberazione, mentre si sta recando ad un appuntamento, Curiel viene sorpreso in piazzale Baracca da una squadra di militi repubblichini guidati da un delatore; non tentano nemmeno di fermarlo: gli sparano una raffica quasi a bruciapelo. Il giovane - che nella motivazione della Medaglia d’oro viene definito "Capo ideale e glorioso esempio a tutta la gioventù italiana" - si rialza, si rifugia a fatica in un portone, ma qui viene raggiunto e finito dai fascisti.

Il giorno dopo, sulla macchia rimasta, una donna spargerà dei garofani.

Il "Fronte della Gioventù", la più nota ed estesa organizzazione dei giovani impegnati nella lotta di liberazione in Italia, venne costituito a Milano nel gennaio 1944, in forma unitaria, dai rappresentanti dei giovani comunisti, socialisti, democratici cristiani, al quali si uniscono subito i giovani liberali, del Partito d’Azione, repubblicani, cattolici comunisti, le ragazze dei Gruppi di Difesa della Donna (dai quali in seguito sorgerà l’UDI), dei giovani del Comitato contadini.

Il "Fronte della Gioventù", la più nota ed estesa organizzazione dei giovani impegnati nella lotta di liberazione in Italia, venne costituito a Milano nel gennaio 1944, in forma unitaria, dai rappresentanti dei giovani comunisti, socialisti, democratici cristiani, al quali si uniscono subito i giovani liberali, del Partito d’Azione, repubblicani, cattolici comunisti, le ragazze dei Gruppi di Difesa della Donna (dai quali in seguito sorgerà l’UDI), dei giovani del Comitato contadini. La base ideale e programmatica fu elaborata da Eugenio Curiel. La storica riunione di costituzione del Fronte della gioventù, si svolse - auspici due religiosi (padre Davide Turoldo e padre Camillo De Piaz) - nel convento dei Servi di Maria adiacente alla Chiesa di San Carlo al Corso.

Un embrione di organizzazione, non ancora su basi così larghe ed unitarie politicamente, era esistente a Milano fin dall’ottobre 1943, promossa da Gian Carlo Pajetta e da Luigi Longo, attorniati da un gruppo di studenti universitari, intellettuali e giovani operai.

Il Fronte della gioventù (FDG) ha recato un contributo assai rilevante alla lotta di liberazione: centinaia e centinaia di giovani aderenti al Fronte sono caduti tra i partigiani, parecchi di essi sono stati decorati di medaglia d’oro e d’argento, hanno avuto funzioni di comando nelle varie formazioni combattenti.

Molti sono gli aderenti al Fronte, caduti con le armi in mano, o torturati nelle carceri, che hanno stupito gli stessi tedeschi e i fascisti. Tra essi, per tutti, ricorderemo Gianni Masi (deceduto in Germania, in campo di prigionia), Renato Quartini (fucilato a Genova), Dolfino Ortolan (caduto vicino a Treviso), Sandro Cabassi, Francesco Biancotto, Engels Profili, i giovani del Fronte impiccati dai tedeschi a Premariacco, i ragazzi fucilati al campo Giuriati di Milano, Giordano Cavestro, Giacomo Ulivi, Elio Boizacco, i 4 ragazzi fucilati a Milano in via Botticelli, Sergio Murdaca orribilmente seviziato e accecato a Cremona, Renzo Gasparini, Vincenzo Terenziani, Vittorio Tognoli, Vasco Scaltriti, gli 8 giovani fucilati sul Senio (Ravenna), Vinicio Culedda, Vittorio Di Dario, Renzo Cattanea, Giorgio Latis, Bruno Riberti, Stefano Peluffo, Domenico Mosti, Luciano Righi, Francesco Fochesato, Paolo Galizia, Sergio Posi.

Alcuni di questi caduti hanno 14 anni (come Fochesato), 16 anni (come Ortolan); tutti sono giovanissimi, molti studenti, diversi operai e contadini.

Il Fronte della gioventù fu riconosciuto dal Comitato di Liberazione Nazionale Alta Italia.

L’enorme contributo portato dal Fronte alla fase insurrezionale del 25 aprile nell’Italia del nord (e in precedenza a Firenze e Bologna) è testimoniato da diverse relazioni del Comando del Corpo Volontari della Libertà, dalla direzione del Comitato di liberazione, dalle testimonianze di parecchi comandanti e commissari di formazioni partigiane.

Paradossalmente la denominazione "Fronte della Gioventù" fu usata anche dai fascisti: così, infatti, si chiamava l'organizzazione giovanile del MSI dal 1972 al 1995.

(dal sito dell'ANPI)

|

Sergio Ricaldone |

Gli abbiamo reso l’estremo saluto in quel caldo pomeriggio di fine luglio nella grande aula di Palazzo Marino. È stato un momento di grande commozione e di infinita tristezza. Ma poi i giorni passano e il dolore per il compagno perduto si stempera e arriva il momento della riflessione sul come mantenere viva e integra la sua memoria.

Abbiamo marciato insieme lungo la stessa strada per molti decenni, abbiamo attraversato momenti difficili. Ma credo che Giovanni non sia mai stato sfiorato dal dubbio di dover tagliare le sue radici politiche e ideali. Si è battuto per la libertà e la democrazia ma anche per qualcosa di molto, molto più ambizioso: il comunismo. Una parola che oggi è persino difficile pronunciare e rivendicare - almeno in questa parte del mondo - ma che nella sua mente si è insinuata fin dai tempi lontani della sua adolescenza, non lo ha mai abbandonato e gli ha dato la speranza e la forza di combattere in condizioni estreme.

Cosi si diventava comunisti negli anni ‘30.

Sovente, senza che neppure ce ne accorgiamo, le cose accadono da sole. Sembrano fatalità, coincidenze, ma sono in realtà vibrazioni, impulsi, trasmessi dal mondo reale che ci circonda, che si mettono in moto e che poi si riuniscono e formano un unico, razionale pensiero che ci guida nelle grandi scelte che la vita ci impone di compiere.

Ci siamo spesso domandati, insieme a Giovanni Pesce e ad altri compagni e compagne che vengono da quella storia, dove e quando siano nati questi impulsi e, siccome non siamo degli idealisti hegeliani, è stato facile convenire che il lavorare in miniera o al banco di aggiustaggio di un’officina negli anni 30, a fianco di operai comunisti, sia stato il luogo “ideale” che ha fatto nascere in noi il bisogno prepotente di cambiare il mondo. E Giovanni il mondo un po’ l’ha cambiato, perdio se l’ha cambiato! Solo che l’ha dovuto fare con le armi in pugno ed una taglia sulla testa in un’epoca tra le più terrificanti della storia del 20° secolo, quando le classi dominanti, minacciate dal dilagare di grandi movimenti rivoluzionari, non hanno esitato a consegnare la gestione del potere politico al nazifascismo. Il che ha significato l’inizio di una lunga stagione di terrore e di violenza sfociata negli orrori della seconda guerra mondiale. Prima è toccato alla Spagna repubblicana poi all’Europa intera. Ed è stato lì, in quel preciso contesto storico, quando troppe cose non potevano essere risolte altrimenti che col ferro e col fuoco, che si è formato politicamente e militarmente uno dei più coraggiosi guerriglieri antifascisti dell’Europa partigiana. È sicuramente una storia scomoda da raccontare oggi, considerati i tempi che corrono. Ma è proprio in quella realtà, in mezzo a quell’orrore, e non altrove, che va ricercata l’origine delle scelte di vita e di lotta che ha voluto e saputo compiere Giovanni Pesce. Solo così si evita di dimenticare che dietro le spinte che hanno motivato quelle scelte c’erano grandi ideali, partiti, rivoluzioni, uomini in carne ed ossa, nonché giganti politici, con un nome ed un cognome, la cui leadership ha concorso a formare un agguerrito esercito di valorosi combattenti che hanno inflitto un colpo mortale al nazifascismo e cambiata la storia del 20° secolo.

Cosa ha significato essere un “soldato senza uniforme”.

Pesce appartiene a pieno titolo a quella nutrita schiera di eroi che ha salvato l’Europa battendosi per gli stessi ideali di libertà e di progresso dei popoli aggrediti dal nazifascismo, dalle rive del Volga alla Manica, da Capo Nord al Mediterraneo. Un grande patriota ma sopratutto un comunista internazionalista. Un vero “soldato rosso” che, dopo aver dato il meglio di sé sui campi di battaglia della Spagna repubblicana è diventato la punta di lancia della lotta armata in Italia contro l’occupante nazista, riuscendo a colpire con audacia e “senza tregua” il nemico nei suoi centri vitali rendendo insicure anche le sue munite retrovie di Torino e Milano.Dunque, non un “giustiziere solitario” di stampo anarchico-ottocentesco, ma un “soldato senza uniforme” di formazione leninista le cui azioni, per quanto rischiose e temerarie, sono sempre state elaborate e decise da un comando politico-militare alla cui testa c’erano uomini del calibro di Luigi Longo, Pietro Secchia, Arturo Colombi.

Nel suo libro “Senza tregua” Giovanni ha raccontato, da comunista e da “soldato senza uniforme” come deve essere una guerra partigiana condotta alle spalle di un nemico spietato e crudele, che ha occupato militarmente il tuo paese e dispone di una potenza di fuoco mille volte più potente della tua che usa senza risparmio contro i tuoi inermi compatrioti. Nessuna tregua può essere concessa a questo feroce nemico. Al suo terrorismo di massa devi saper dare una dura risposta, più selettiva ovviamente, ma implacabile. Nessuno dei suoi delitti deve rimanere impunito. Lo devi colpire ovunque, “senza tregua” e con qualsiasi mezzo. Non c’è posto in quel contesto per la “friendly persuasion”, stile Luther King. È lo stesso generale Clark, comandante della 5° Armata americana in Italia, che in un suo libro di memorie esprime riconoscimento e gratitudine alla Resistenza italiana. Sa, e lo dice, che la guerra partigiana in Italia è stata l’equivalente di una intera armata alleata operante alle spalle del nemico e sa anche che l’80% di quel potenziale militare è stato espresso dai comunisti italiani. Sarà poi Gillo Pontecorvo che 20 anni più tardi ci racconterà nel suo splendido film “La battaglia di Algeri” il valore universale e senza tempo della parola “resistenza”, e ci spiegherà, senza l’ipocrisia di tante “anime belle”, i metodi e i mezzi necessari per combatterla.

Quando storia e politica vengono separate.

Sfortunatamente le orazioni funebri che abbiamo ascoltato, nel giorno delle sue esequie, nonché i commenti e le varie dichiarazioni del giorno dopo, sebbene ineccepibili nella forma, hanno preferito ignorare il contesto storico entro il quale “Visone” ha formato il baricentro della propria identità diventando un grande eroe popolare. E così l’estremo saluto è stata una sorta di giubilazione, sicuramente dovuta all’eroe partigiano, ma seguendo un copione rigorosamente bipartisan, - piuttosto che dalla sua lunga storia di militante comunista. Si è avvertito, nei vari discorsi di coloro che lo hanno celebrato, il pesante fardello dello stress politico di una sinistra cosidetta “radicale” e “moderata” che, avendo rotto col passato comunista deve far finta che Pesce arrivi da un altro pianeta. E così le sue imprese sono state vivisezionate e scomposte e la sua storia raccontata in modo che l’immaginario la possa percepire come un tassello compatibile con il nuovo mosaico postcomunista e postresistenziale che oggi comprende a pieno titolo, in nome della “non violenza”, oltre che i parà della Folgore celebrati in Libano come campioni della pace, anche i martiri fascisti delle foibe. Insomma, riesce sempre più difficile capire se le imprese del nostro audace gappista siano state ispirate dalla ideologia di Gandhi o da quella di Antonio Gramsci.

Giovanni Pesce, in quanto medaglia d’oro al valor militare, sarà perciò deposto con tutti gli onori nel prestigioso Famedio del Cimitero Monumentale, mentre, paradossalmente, i grandi ideali che hanno alimentato le sue imprese militari sono stati rinchiusi sotto chiave nel “museo degli orrori” del comunismo novecentesco. E ancora una volta la parola Resistenza viene spogliata del suo significato universale, ed associata al “patriottismo” e alla “libertà” di modello rigorosamente “occidentale”, ma nel contempo la si nega come sacrosanto diritto di tutti i popoli, che l’hanno praticata, e la praticano tuttora, “senza tregua”, in ogni angolo del pianeta contro gli aggressori imperialisti e gli squadroni della morte. Il commosso e sincero addio popolare. Sebbene mi sia costata un po’ di sofferenza, ho seguito con paziente rassegnazione le varie orazioni funebri in quel caldo giorno di luglio. Poi, quando i discorsi sono finiti e la bara di Giovanni Pesce è stata portata verso l’uscita, mi sono fermato a riflettere un attimo nel silenzio di quella grande sala di Palazzo Marino rimasta improvvisamente vuota. E ho pensato: Giovanni se ne è andato e domani del suo massiccio corpo non resterà che un piccolo mucchietto di cenere. Concedendogli l’onore del Famedio (più che meritato) credono di seppellirlo una volta per tutte nel silenzio eterno ma si sbagliano.

Ho sentito che là fuori, in piazza Scala, migliaia di voci stavano salutando il “comandante Visone” con intenti molto diversi da quelli del nostro eclettico “ceto politico”. In grande maggioranza erano giovani con la memoria salda. Hanno letto i suoi libri e si sono appassionati ai suoi racconti di gappista ascoltati nelle aule di molte scuole. Quando esco in mezzo a loro uno di questi giovani compagni mi saluta e mi abbraccia. La sua tesi di laurea sulla Resistenza (110 e lode) l’ha preparata con Pesce e sa quali siano le vere radici ideali che stavano dietro le pistole con le quali ha seminato il terrore nelle file del nemico. Sarà difficile seppellirli quegli ideali. A ricordarli ci saranno sempre i nomi delle migliaia di uomini e donne torturati, massacrati o caduti in battaglia contro il nazifascismo. Ma questo, la folla che ha accolto la bara del gappista comunista, lo ha capito, eccome se lo ha capito! Con gli occhi lucidi e i volti tesi, è scoppiato un lungo applauso liberatorio, poi gli inni partigiani accompagnati da quella sorta di impegno morale che abbiamo udito risuonare tante volte nelle piazze d’Italia: “

Ora e sempre Resistenza!”.

E infine le note dell’Internazionale, l’inno che più di ogni altro ha simboleggiato e accompagnato per tutta la vita l’impegno ideale e politico di Giovanni Pesce. Ascoltando quelle note la sua figura assume da oggi un valore e una dimensione che lo collocano tra i grandi eroi che, in ogni epoca, hanno liberato il mondo dagli oppressori rendendolo migliore. Puoi riposare in pace Giovanni, Ovunque, in giro per il mondo ci sono ancora moltissimi “soldati senza uniforme” che, incuranti, come tu lo sei stato, dell’accusa di essere dei “terroristi”, reggono con altrettanto coraggio i movimenti di liberazione e la resistenza antimperialista.

resistenze.org - 07/09/2007

|

Giovanni Pesce

D'Alema e Mussolini |

"Sarebbe stato più opportuno fare giudicare Mussolini da un tribunale”.

Permettergli di parlare e di rispondere alle domande di un organismo collegiale per sapere quello che già noi sapevamo e cioè i crimini commessi dal primo e dal secondo fascismo in 23 anni filati di odioso regime contro il popolo italiano. Fucilarlo, secondo questo ragionamento, sarebbe stato un errore. Questa è stata la fulminante osservazione del presidente dei DS e deputato europeo Massimo D’Alema al conduttore televisivo Bruno Vespa (2005) che non ci ha pensato due volte a riportarla nel suo ultimo libro. L’affermazione di D’Alema lascia sconcertati. Essa oltre che stravagante è storicamente malposta. È addirittura fuorviante. Delegittima la nostra storia già sottoposta a continui stravolgimenti. È stravagante perché non si comprende a chi politicamente possa interessare in questo momento un’affermazione propagandistica del genere se non a una destra potente ed arrogante che non ha bisogno certo di aiuti di questa natura soprattutto se ispirati dalla “sinistra”.

La destra infatti l’ha accolta con calore a cominciare dal premier Berlusconi in chiave anticomunista per finire alla stessa nipote del duce. D’Alema voleva raccogliere simpatie moderate in una campagna elettorale che è già cominciata?

Oppure desiderava perfidamente una miccia provocatoria all’interno della sua area partitica per motivi a noi sconosciuti? O invece era la sua personale convinzio0ne a scopo ritardato?

In tutti i casi si è trattato di una pessima scelta. L’affermazione è storicamente sbagliate e questo è l’aspetto più rilevante della vicenda su cui la memoria di D’Alema va rapidamente rinfrescata.

Più volte infatti il C.L.N.A.I (Comitato Liberazione nazionale alta Italia) espresse il proprio parere sul tema in questione. Il 12 aprile 1945 (“denuncia di Mussolini e dei membri del direttorio fascista come traditori della patria e criminali di guerra”); 1l 19 aprile (“Arrendersi o perire: chi non si arrende sarà sterminato”); il 25 aprile (“poteri giurisdizionali del C.L.N.A.I., articolo n. 5: i membri del governo fascista e i gerarchi del fascismo colpevoli di aver contribuito alla soppressione delle garanzie costituzionali, di aver distrutto le libertà popolari, creato il regime fascista, compromesso e tradito le sorti del paese e di averlo condotto all’attuale catastrofe, sono puniti con la pena di morte e nei casi meno gravi con l’ergastolo”); il 29 aprile (“Dichiarazione sulla fucilazione di Mussolini e dei gerarchi” come “Conclusione necessaria di una lotta insurrezionale che segna per la Patria la premessa della rinascita e della ricostruzione”).

Per completezza storica non si può neppure dimenticare come il 27 luglio 1944 il luogotenente del re, Umberto di Savoia, emise un decreto legge controfirmato dall’intero governo di Ivanoe Bonomi che al punto n. 2 prevedeva la punizione dei delitti fascisti affidando il compito all’attuazione del Commissario Mario Berlinguer del Partito d’Azione.

Infine vale ricordare che il 28 aprile 1945, il giorno dell’esecuzione di Mussolini e di suoi ministri, non era in vita nessuna clausola armistiziale fra il CVL (Corpo Volontario della Libertà), legittimo rappresentante del governo italiano e la RSI. I fascisti fucilavano anche in quelle ore senza processi e senza riconoscimenti personali.

A questo punto mi sembra tutto chiaro. Se al contrario, come sembra, il presidente DS voleva creare altra confusione, posso dire con una punta di amarezza, che in parte ci è riuscito. Ma solo in parte e per breve tempo. La “boutade” non ha lasciato il segno. È stata assorbita subito dalla maggioranza della coscienza democratica di un Paese che sa ancora reagire a queste sventurate questioni di lana caprina.