BREVE STORIA D'ITALIA

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

altro : cronologia - immagini - cinema - espresso - micromega - millennium - cercando il '68 - appunto

Qualcuno ebbe a dire che il celebre maggio francese era in verità

cominciato a Trento, parecchi mesi prima, nell’autunno

del 1967 (per una ricostruzione della sequenza degli avvenimenti, v. la cronologia)

proprio nei giorni in cui Ernesto Che Guevara stava combattendo la sua ultima battaglia prima di essere catturato

e ucciso dall’esercito boliviano (col supporto della CIA).

Naturalmente non ha molta importanza attribuire certificati di

paternità: in realtà in Italia, in Francia, in Germania,

in altri paesi europei, fra i giovani si respirava già

da tempo un’aria nuova. La contestazione degli hippies di San Francisco, nei primi anni ‘60, verso la guerra in Vietnam aveva coinvolto parti significative dell’avanguardia

intellettuale americana ma gli echi della beat

generation di Jack Kerouac (il suo On

the road, Sulla strada, rimase per anni forse il libro più

amato dai giovani, così come le canzoni di Bob Dylan e

Joan Baez; in realtà lo spirito anarchico di Kerouac era

in contrasto con le sue posizioni strettamente politiche, decisamente

più conservatrici di quanto i suoi lettori pensassero)

e di Allen Ginsberg erano giunti in Europa affievoliti,

deformati da un clima culturale completamente diverso: qui nella

prima metà del decennio si guardava piuttosto ai Beatles

e ai Rolling Stones, si portavano i capelli lunghi o i pantaloni

scampanati, con un certo disappunto da parte dei benpensanti e

tuttavia senza turbare la sostanza dell’ordine costituito;

questo vago, e tutto sommato innocuo (schegge di televisione ci

fanno ancora vedere certe trasmissioni RAI affollate da giocondi

“capelloni” impegnati a seguire ritmi musicali più

o meno plausibili) anticonformismo, lentamente in vari settori

del mondo giovanile si trasformò in un disagio sempre più

marcato nei confronti di società che venivano viste come

dominate da valori vecchi, e nell’università ciò

prese la forma di un discorso tutto politico.

In alcune Facoltà spuntarono - accanto

ai classici del marxismo - testi

di studiosi finora conosciuti solo da pochi addetti ai lavori,

Herbert Marcuse,

Theodor W. Adorno, Wilhelm Reich, Frantz Fanon, Jean-Paul Sartre, Roland Barthes, Paul Sweezy, Eric

Fromm, e altri ancora.

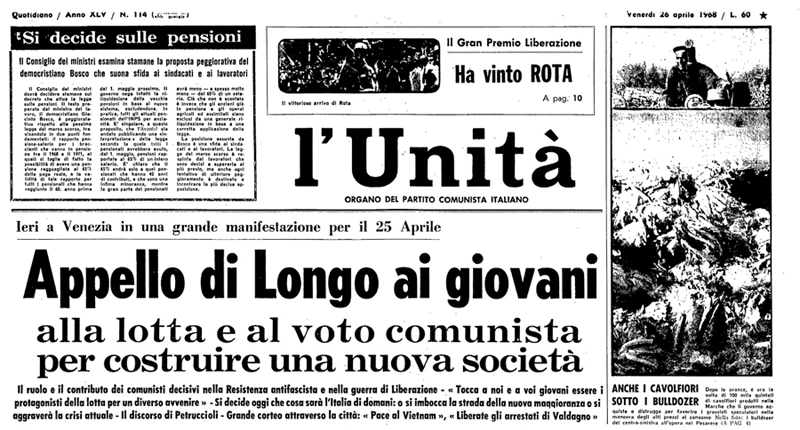

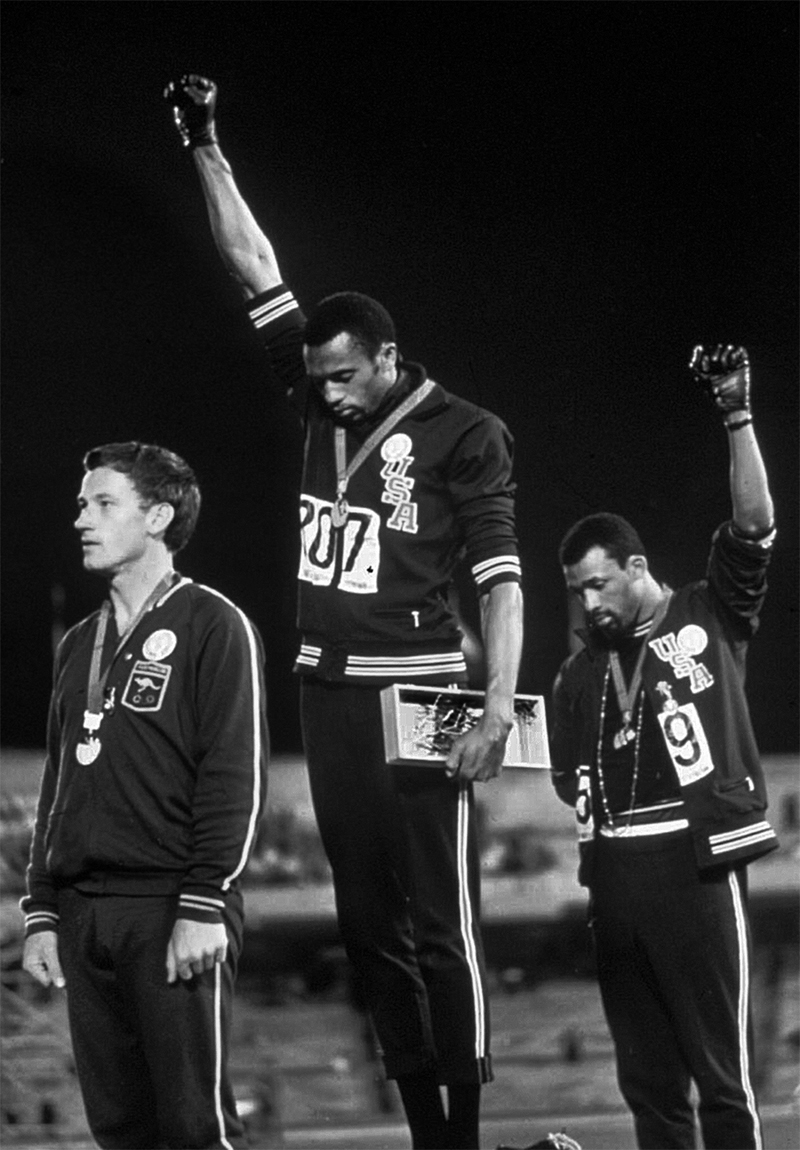

Su questa solida e diffusa tradizione marxista, dunque, si innestò la protesta studentesca: da Trento, Pisa e Milano si diffuse a Torino, a Roma e poi praticamente in tutti gli Atenei, ed ebbe il suo momento di svolta il 1° marzo 1968, quando gli studenti romani che volevano occupare di nuovo la facoltà di Architettura, appena sgombrata dalla Questura, per la prima volta risposero alle cariche della polizia e ingaggiarono, a Valle Giulia, una vera e propria battaglia di piazza.

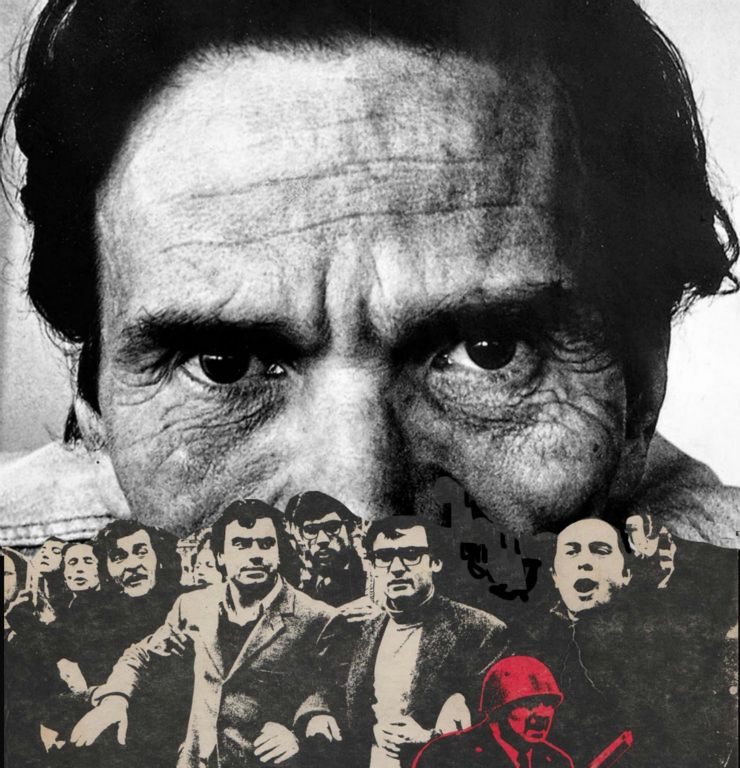

Così scrisse Pier Paolo Pasolini sull’Espresso (n. 24, 16.6.68), in uno dei suoi tanti e bellissimi scritti corsari, consapevolmente contraddittori, segnati da un bruciante desiderio di capire e al tempo stesso di non farsi intrappolare dalla pigrizia degli schemi.

Tutto il sistema formativo italiano era basato su un ordine culturale e legislativo costruito a fine ‘800 e in epoca fascista, e conteneva in sé tutti gli elementi più deteriori dell’Italietta: norme arcaiche e confuse, totale mancanza di democrazia e trasparenza, disorganizzazione, inadeguatezza delle strutture, carenza nei servizi primari (a cominciare dalle aule), metodi e percorsi di studio sorpassati, libri di testo ottocenteschi, carenza della ricerca scientifica. Può essere indicativo lo scarso numero di premi Nobel ottenuti da italiani: Golgi (1906), Marconi (1909), Fermi (1938), Segrè (1959), Natta (1963), Luria (1969), Dulbecco (1975) - Segrè, Luria e Dulbecco erano però diventati cittadini statunitensi - Rubbia (1984), Levi Montalcini (1986). Altri Nobel, per la letteratura: Carducci (1906), Deledda (1926), Pirandello (1934), Quasimodo (1959), Montale (1965), Fo (1997).

Anche nell’università (dove oltre a tutto i professori erano spesso latitanti), come in genere nei vari servizi pubblici, gli utenti principali, cioè gli studenti, erano insomma considerati poco più che un inevitabile fastidio, ma la protesta andò immediatamente oltre questi aspetti, diciamo così, organizzativi e divenne dissenso radicale verso il ruolo stesso esercitato dalla scuola: questa, in estrema sintesi, veniva considerata un vero e proprio mezzo di manipolazione ideologica, attraverso il quale le classi dominanti formavano generazioni pronte a inserirsi disciplinatamente nel sistema capitalistico; l’università, in particolare, aveva la funzione di preparare i quadri dirigenti della collettività e in quanto tale era criticata ancora più pesantemente.

Ma, proprio per tale intima connessione fra istruzione e società, gli studenti dovevano trovare “un corretto rapporto fra lotta sulle strutture universitarie e tensione non estremistica a porsi anche all’esterno come forza attiva [...perché] il solco tra movimento studentesco e movimento operaio non va approfondito ma criticamente scavalcato se si vuole che la funzione critica del movimento studentesco non operi nel vuoto”. (Alberto Asor Rosa, Lotte studentesche e movimento operaio, in Problemi del Socialismo, n. 28-29, marzo-aprile 1968) “Noi nelle metropoli combattiamo contro il complesso delle istituzioni che ci dominano, in cui gli uomini debbono essere giorno e notte condizionati per garantire la conservazione dell’ordine costituito. Ognuno deve restare integrato, deve essere oggetto degli oggetti dominanti: altrimenti tutto il sistema ne viene rivoluzionato.” (Rudi Dutschke, Teoria e pratica in situazioni specifiche, Feltrinelli, 1968, p. 32. Dutschke era il principale leader degli studenti tedeschi: durante una manifestazione gli spararono alla testa e il giornale conservatore Der Spiegel ironizzò finemente sul fatto che egli, agonizzante, invocasse la madre)

Dopo circa un anno dalle prime occupazioni (in cui si chiedeva innanzi tutto il diritto di assemblea) il movimento studentesco non esisteva praticamente più in quanto corpo omogeneo: lo spiccato carattere ideologico assunto dal dibattito aveva portato alla frammentazione in vari gruppi, genericamente detti della “sinistra extraparlamentare”: è molto difficile dar conto di questa realtà variegata (per una panoramica v. nelvento), sia perché in tutte le formazioni vi furono ripetutamente spaccature, ricomposizioni, fusioni, sia perché la loro evoluzione fu estremamente rapida, e segnata da una fortissima competitività reciproca. In ogni modo questi gruppi sono riconducibili principalmente a due filoni del pensiero marxista: quello comunista e quello più legato all’elaborazione antileninista di Rosa Luxemburg, e, in Italia, all’esperienza maturata nella sinistra socialista e in riviste come Quaderni Rossi, di Raniero Panzieri.

Nel primo caso il riferimento ideologico era la Cina, e in particolare la Rivoluzione culturale promossa da Mao nel 1966: i comunisti cinesi avevano rotto con Mosca nel 1964, accusando i sovietici di revisionismo, cioè di aver tradito i princìpi del marxismo-leninismo rivedendone i punti centrali e criticando Stalin; a metà degli anni ‘60 in Europa si erano staccati dai partiti comunisti piccoli nuclei che nel nome stesso intesero ribadire la loro fedeltà al marxismo-leninismo di Mao e Stalin, ma restarono sostanzialmente insignificanti: da noi il PCd’I m-l (Partito Comunista d’Italia marxista-leninista) era una realtà microscopica, che addirittura si spaccò in due partitini concorrenti, ciascuno impegnato più a farsi “riconoscere” da Pechino o da Tirana (!) che a fare politica; tra gli studenti ebbe invece una notevole fortuna l’Unione dei comunisti m-l (più conosciuta col nome del suo giornale Servire il popolo), con la sua grande rigidità dottrinaria, i cortei all’insegna del libretto rosso di Mao e del più ridicolo realismo socialista (per realismo socialista s’intende più specificamente la concezione - nata nell’URSS degli anni ‘30 e diffusasi poi nei regimi cosiddetti socialisti - dell’arte come rappresentazione esclusiva della “realtà”, in cui naturalmente predominavano muscolosi operai e coraggiose donne che celebravano entusiasticamente le vittorie proletarie).

Con analoghe simpatie per Mao, ma con minor folklore e con seria

attenzione verso il PCI (che comunque mantenne viva la propria

presenza, ancorché minoritaria rispetto ai gruppi, sia

nelle scuole che nelle università), il gruppo guidato a

Milano da Mario Capanna, e che mantenne il nome

di Movimento Studentesco. Con posizioni di forte

radicalità, in cui pesavano anche elementi delle teorie

trotskiste, Avanguardia Operaia. Tutt’altro

che vicino al dogmatismo m-l, ma con dichiarate simpatie

verso la rivoluzione culturale, il Manifesto,

creato da dirigenti del PCI (Pintor,

Rossanda, Magri, Castellina) radiati all’inizio

del ‘69 per le loro aspre critiche al funzionamento del

partito e ai suoi ritardi nell’elaborazione teorica; nel

‘71 fondarono l’omonimo quotidiano, che rimase in

vita (a differenza di quelli creati da Lotta Continua

e Avanguardia Operaia) anche dopo la scomparsa del gruppo.

Più vivaci sul piano dell’iniziativa e politicamente

più articolate (proprio perché assai meno incardinate

a rigidi presupposti ideologici) le formazioni che non si rifacevano

direttamente alla tradizione del movimento operaio: con una struttura

per certi versi simile ai gruppi m-l, ma senza alcun richiamo

alla matrice stalinista, Potere Operaio, l’organizzazione

costituita da Toni Negri e Oreste Scalzone (maScalzone lo chiamavamo).

Lotta Continua fu una delle formazioni che ebbe maggior seguito,

e oltre i confini scolastici, anche perché meno di altre

ebbe la preoccupazione di darsi un forte assetto ideologico e

organizzativo (ricordo ancora la perentoria affermazione di un

dirigente di Lotta Continua, durante una delle innumerevoli assemblee

universitarie in cui noi comunisti venivamo regolarmente battuti

dai gruppi: “Il marxismo non si studia, si applica!”)

e puntò invece a calarsi in tutte le aree di più

acuta conflittualità e marginalità sociale, dal

movimento di occupazione delle case ai fermenti di protesta nelle

carceri e nelle caserme, fino ad appoggiare la stessa rivolta

di Reggio Calabria. In seguito all’assegnazione a Catanzaro

del ruolo di Capoluogo di Regione (1970), si creò un violento

movimento di protesta che per più di un anno agitò

la vita di Reggio C. Furono alcuni gruppi di potere locale e il

MSI ad alimentare quella che in talune occasioni assunse le caratteristiche

di ribellione sociale: fu proprio su questo aspetto che LC tentò,

inutilmente, di innestare elementi politici in grado di trasformare

una generica lotta localistica in rivolta popolare.

Al di là delle notevoli differenze fra i vari gruppi (intorno

ai principali ne proliferò una miriade di minor consistenza),

si può sommariamente rilevare che l’impianto estremista

delle loro analisi e proposte si fondava su una visione del tutto

semplicistica sia della composizione di classe della società

italiana, assai più complessa della mera contrapposizione

borghesia-proletariato, sia dei rapporti di forza fra le parti

in conflitto, che andavano ben al di là della rispettiva

consistenza “militare”. Tant’è che già

nei primi anni ‘70 la maggior parte di queste formazioni

non esisteva più o si era disarticolata prendendo le strade

più varie: i marxisti-leninisti semplicemente scomparvero;

una parte di LC e di Potere Operaio confluì nella cosiddetta

area dell’Autonomia, a sua volta poi frantumatasi, un’altra,

minoritaria, andò ad alimentare le file del terrorismo;

il movimento di Capanna tentò di riorganizzarsi oltre l’ambito

universitario e in seguito fu una delle componenti di Democrazia

Proletaria; il Manifesto si unì a una parte del disciolto

PSIUP, costituendo il PdUP, mentre il quotidiano

rimase come entità autonoma; molti militanti entrarono

in ordine sparso nel PCI, altri, più proficuamente dal

punto di vista economico, nel PSI o direttamente in qualche grande

azienda.

Alle elezioni del 1972 il PSIUP ottenne un risultato fallimentare,

non riuscendo a eleggere nessun parlamentare: la maggioranza decise

di sciogliere il partito e confluire nel PCI, la minoranza formò

il PdUP (Partito di Unità Proletaria); l’alleanza

elettorale (1975-6) fra PdUP, Avanguardia Operaia e Movimento

Lavoratori per il Socialismo (il gruppo di Capanna), prese il

nome di Nuova Sinistra Unita e successivamente (1978) si costituì

in partito (senza però il gruppo dirigente del PdUP, che

entrò nel PCI): Democrazia Proletaria si è poi sciolta nel 1991, con alcuni suoi dirigenti, fra

cui Capanna, entrati nel movimento ambientalista, mentre la maggioranza

ha aderito a Rifondazione Comunista.

Parentesi: ma che fine hanno fatto tanti "rivoluzionari" che quotidianamente ricoprivano di merda il PCI?

Oltre a cinema, teatro, letteratura, musica, di cui si parlerà

più avanti, è significativo come settori importanti

del mondo scientifico furono portati a interrogarsi sul proprio

ruolo: medici, psichiatri, magistrati, proprio in quegli anni

diedero vita a forme associative di netto orientamento progressista.

Rossana Rossanda definì il 68 l’anno degli

studenti, ed in parte è senz’altro vero,

ma questa espressione fu coniata durante le giornate più

calde del maggio studentesco e non poteva raccogliere l’altra

novità di enorme importanza che si stava delineando, cioè

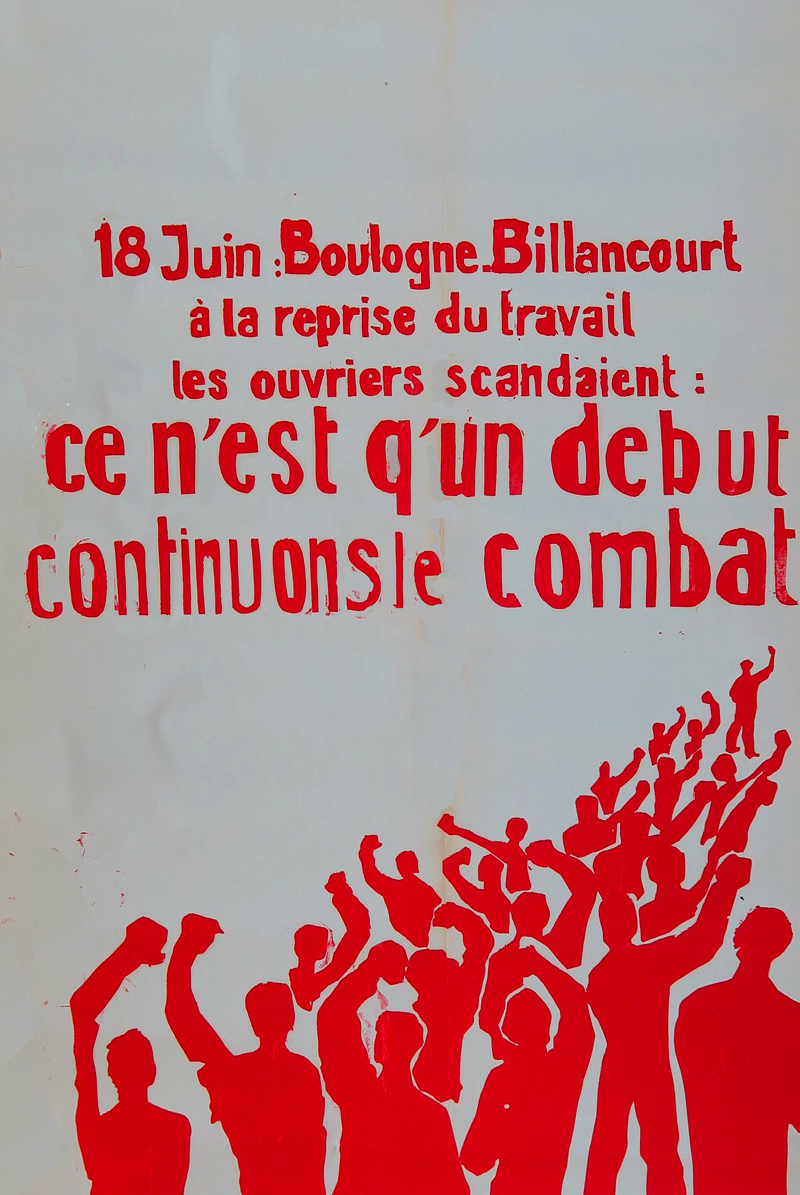

l’energico rilancio della combattività operaia.

Già nel 1966, col rinnovo contrattuale degli elettromeccanici,

si era capito che le lotte di pochi anni prima non erano state

un sussulto isolato e che il paziente lavoro di ricucitura del

rapporto fra sindacato e lavoratori cominciava a dare i primi

risultati.

Ancora una volta furono i giovani operai meridionali a dar fuoco

alle polveri. Le trasformazioni nell’organizzazione industriale,

in particolare con l’introduzione di nuovi sistemi di controllo

della produttività (tra cui le famose tabelle in cui i capireparto segnavano scrupolosamente i tempi e la qualità

delle prestazioni dei dipendenti), avevano comportato un notevole

appesantimento delle condizioni di lavoro, con ritmi particolarmente

faticosi, precarietà in termini di sicurezza e salute,

e il continuo ricatto del cottimo, cioè il salario direttamente

in proporzione alla quantità di produzione effettuata.

In numerose fabbriche del Nord si diffuse un accentuato malcontento

fra i lavoratori, ma gli organismi sindacali, le Commissioni Interne,

erano molto prudenti e ritenevano che i rapporti di forza col

padronato non fossero ancora tali da consentire una ripresa delle

lotte.

Così il sindacato indirizzò la propria iniziativa

su alcuni temi d’interesse generale (la casa,

le pensioni), organizzando scioperi e manifestazioni:

si trattò certamente di una scelta importante, perché,

oltre a portare all’attenzione dei cittadini questioni di

rilevante peso sociale, riproponeva un confronto politico sulle

grandi riforme, e tuttavia rischiava di riprodurre il vecchio

errore degli anni ‘50, quando la strategia elaborata a livello

centralizzato aveva perso di vista le realtà specifiche.

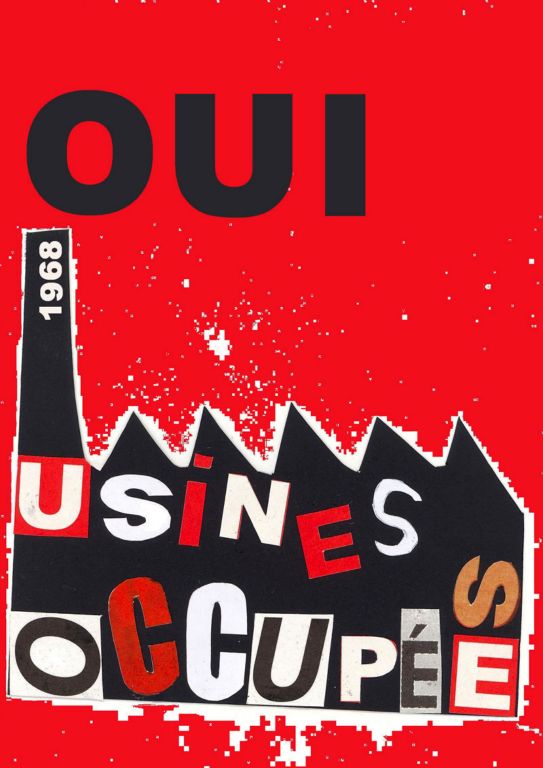

Quando gruppi di operai organizzarono spontaneamente improvvise

fermate del lavoro, cortei interni alle aziende, volantinaggi

fuori dai cancelli, i sindacati presero le distanze da queste

azioni considerate avventate, oltre a tutto valutando che non

avrebbero avuto un gran seguito: invece, soprattutto in alcuni

grandi stabilimenti (Pirelli, Fiat Mirafiori, Alfa Romeo, Petrolchimico

di Marghera, Siemens, Magneti Marelli), queste lotte spontanee

presero piede a tal punto che in molti casi le Commissioni Interne

furono completamente tagliate fuori; i gruppi, e in particolare

Lotta Continua, cominciarono a intervenire sistematicamente di

fronte alle fabbriche e riuscirono in diverse situazioni a creare

nuovi organismi, i Comitati Unitari di Base, che per un certo

periodo ottennero larghi consensi.

Ci fu naturalmente chi, a sinistra e a destra, si affrettò a stilare il necrologio del sindacato, ma la tradizione del movimento operaio italiano non era fatta di retorica, bensì di legami profondi di solidarietà e di cultura politica: la ricchezza di tale patrimonio, e l’intelligenza di molti dirigenti sindacali (primo fra tutti Bruno Trentin, allora Segretario della FIOM CGIL), consentì al sindacato di recuperare rapidamente il terreno perduto e di riprendere in mano la direzione del movimento. Gradualmente le vecchie Commissioni Interne vennero sostituite dai Consigli di fabbrica, o più precisamente dei delegati, perché in ogni reparto i lavoratori eleggevano un proprio delegato, indipendentemente dal sindacato di appartenenza, che li avrebbe rappresentati nel Consiglio unitario di azienda.

Alla ripresa dell’attività dopo le ferie del 1969, CGIL, CISL e UIL, che nel frattempo

avevano avviato fra loro un intenso dialogo di riavvicinamento,

erano pronte a un’offensiva che si rivelò ancora

più ampia del previsto: la lotta per il rinnovo del contratto vide la partecipazione di oltre un milione e mezzo di metalmeccanici,

a cui si unirono quasi tutti i lavoratori degli altri comparti,

consapevoli del significato politico che avrebbe assunto l’esito

dello scontro. Questo autunno caldo finì con la conquista

di quasi tutte le rivendicazioni (aumenti di salario

uguali per tutti, introduzione graduale delle 40 ore

settimanali, diritto di assemblea, abolizione

delle gabbie salariali, cioè delle differenti

retribuzioni fra zone e zone) e spianò la strada ai rinnovi

contrattuali che nei mesi successivi videro impegnati,

con analogo successo, i chimici, gli edili, i ferrovieri, i tessili,

e le categorie del pubblico impiego.

Questo nuovo clima fra l’altro favorì in modo decisivo

l’approvazione dello Statuto

dei lavoratori: per la prima volta una Legge dello

Stato disciplinava rigorosamente i diritti dei lavoratori dipendenti,

sancendo alcune libertà e principi fondamentali altrimenti

sottoposti al completo arbitrio dei datori di lavoro. Non si può

non vedere il nesso tra lotte operaie e studentesche, creatosi

anche al di là degli specifici obiettivi di lotta. Si era

avviato un processo di liberazione che coinvolgeva nel profondo

la società e nell’insieme si può dire che

il 68 fu molto di più che una stagione politica: incrinò

vecchie regole, mise in discussione mentalità sorpassate,

e soprattutto liberò una molteplicità di energie

senza le quali la società sarebbe sicuramente meno dinamica

e aperta.

Il 1968, tuttavia, fu un anno cruciale anche a causa dei fatti

di Cecoslovacchia: nel partito comunista di quel

paese si era andato formando un nuovo gruppo dirigente, che voleva

risolutamente avviare una politica di riforme che chiudesse col

passato stalinista.

Così si espresse Enrico Berlinguer al XII Congresso del PCI (1969): “Il nostro modo di collocarci di fronte a questa realtà dei paesi socialisti [...] non è più venato di elementi mitici, ma affidato per intero alla capacità critica e al rigore rivoluzionario.”

- La migliore bibliografia: in appendice all'imponente e bellissimo libro curato da Giampaolo Borghello, Cercando il '68, Udine, Forum, 2012

- Bibliografia ragionata (2008) a cura della Biblioteca comunale di Bellinzona

in generale

1968 un anno dai mille volti, in l'Europeo, gennaio 2008

1968: un anno di confine: i fotografi italiani raccontano, in l'Europeo, 2008

• 1968: dizionario della memoria, il Manifesto libri, 1988, 2008

A. Agosti - L. Passerini - N. Tranfaglia (cur.), La

cultura e i luoghi del '68, Angeli, 1990

Hanna Arendt, Politica e menzogna, Comunità, 1985

Raymond Aron, La rivoluzione introvabile, Rubettino, 2 008

• Alberto Asor Rosa, Lotte studentesche e movimento operaio,

in Problemi del Socialismo, n. 28-29, marzo-aprile 1968

Nanni Balestrini, Vogliamo tutto, Feltrinelli, 1971

Nanni Balestrini - P. Moroni, L’orda d’oro, Sugarco,

1988

Franco Basaglia - Franca Basaglia Ongaro, La maggioranza deviante,

Einaudi, 1971

• Simone de Beauvoir, Il secondo sesso, Einaudi,

1970

U. Bergmann - R. Dutschke - W. Lefevre, La ribellione degli

studenti, Feltrinelli, 1968

Riccardo Bertoncelli, Un sogno americano. Storia della musica

Pop, Arcana, 1975

Giorgio Boatti, Piazza Fontana. 12 dicembre 1969: il giorno dell'innocenza

perduta, Feltrinelli, 1993

A. Bolaffi - E. De Luca, Come noi coi fantasmi. Lettere sull'anno

sessantottesimo del secolo tra due che erano giovani un tempo,

Bompiani, 1998

• Giampaolo Borghello (cur.), Cercando il '68 : documenti, cronache, analisi, memorie : antologia, Forum, 2012

Anna Bravo, A colpi di cuore, Laterza, 2008

Massimo Cacciari, Dopo l'autunno caldo: ristrutturazione e analisi

di classe, Marsilio, 1973

• Mario Capanna, Formidabili quegli anni, Rizzoli,

1988

Mario Capanna, Lettera a mio figlio sul 68, Rizzoli, 1998

Toni Capuozzo,

Andare per i luoghi del '68, il Mulino, 2018

Valerio Castronovo (cur.), L'Italia contemporanea 1945-1975, Einaudi,

1976

• Noam Chomsky, I nuovi mandarini: gli intellettuali e il

potere in America, Einaudi, 1969

Pablo Echaurren, Parole ribelli: '68 e dintorni, Stampa Alternativa,

1998

Franco Ferrarotti, Il 68 quarant'anni dopo, EdUp, 2008

• M. Flores - A. De Bernardi, II Sessantotto, iI

Mulino, 1988

Paolo Flores d'Arcais, II maggio rosso di Parigi, Marsilio, 1968

A. Gigliobianco - M. Salvati, Il maggio francese e l’autunno

caldo italiano, il Mulino, 1980

• Paul Ginsborg, Storia d'Italia dal dopoguerra a oggi,

Einaudi, 1989, 2007

Fulvio Grimaldi, Un sessantotto lungo una vita, Zambon, 2018

Eric J. Hobsbawm, Il secolo breve. 1914-1991: l'età dei

grandi cataclismi, Rizzoli, 1995

Augusto Illuminati, Percorsi del '68: il lato oscuro della forza, Derive/Approdi, 2008

• Henri Lefébvre, Critica della vita quotidiana,

Dedalo, 1977

Malcolm X, Autobiografia, Einaudi, 1967

Herbert Marcuse, Oltre l’uomo a una dimensione, Manifestolibri, 2015

• Micromega, Sessantotto!, n. 1-2, 2018

Mino Monicelli, L'ultrasinistra in Italia 1968-1978, Laterza,

1978

Adriano Mordenti, Come eravamo, Samonà e Savelli, 1970

Raul Mordenti, Frammenti di un discorso politico, Essedue, 1989

nelvento.net/archivio/68/

Peppino Ortoleva, Saggio sui movimenti del 1968 in Europa e in America, 1988

Franco Piperno, Il '68: l'anno che ritorna, Rizzoli, 2008

Fernanda Pivano, Amici scrittori: 40 anni di incontri e scoperte

con gli autori americani, Mondadori, 1994

Wilhelm Reich, La rivoluzione sessuale, Feltrinelli, 1963

Wilhelm Reich - Eric Fromm, Contro la morale borghese, Samonà

e Savelli, 1972

Marco Revelli, Movimenti sociali e spazio politico, in: Storia dell'Italia

repubblicana, v. 2, Einaudi, 1995

Rossana Rossanda, L'anno degli studenti, De Donato, 1968

E. Scalfari - G. Turani, Razza Padrona, Feltrinelli, 1974

Sessantotto, in: Millennium, n. 6, 2017

Leoncarlo Settimelli, Il '68 cantato, Zona, 2008

Adriano Sofri, II '68 e il Potere operaio pisano, Massari, 1998

Storia d'Italia, Einaudi, 1972- 6

La strage di stato, Samonà e Savelli, 1970; Avvenimenti, 1993

Marica Tolomelli, Il Sessantotto: una breve storia, Carocci, 2008

Giuseppe Vettori, La sinistra extraparlamentare in italia, N. Compton, 1973

Guido Viale, Giorno dopo giorno. 1968-2018: 50 anni di nuovi inizi, Mimesis, 2018

Guido Viale, II sessantotto, Mazzotta, 1978

Guido Viale, Il '68 : contro l'Università e il sessantotto tra rivoluzione e restaurazione, Interno4, 2018

internazionale

John Lee Anderson, Che Guevara, una vita rivoluzionaria, Baldini

& Castoldi, 1997

Jack Belden, La Cina scuote il mondo, Laterza, 1971

Giovanni Blumer, La rivoluzione culturale cinese (1965-67), Feltrinelli,

1969

Stokeley Carmichael - Charles V. Hamilton, Strategia del Potere

Negro, Laterza, 1968

Jerome Ch'En, Mao Tse-tung e la rivoluzione cinese, Sansoni, 1966

Enrica Collotti Pischel, Le origini ideologiche della rivoluzione

cinese, Einaudi, 1979

• Enrica Collotti Pischel, Storia della rivoluzione cinese,

Ed. Riuniti, 1972, 1992

Furio Colombo, L’America di Kennedy, Feltrinelli, 1964

Jean Daubier, Storia della rivoluzione culturale proletaria in Cina,

Jaca Book, 1972

Angela Davis, Nel ventre del mostro, Ed. Riuniti, 1971

Alexander Dubcek, Il nuovo corso in Cecoslovacchia, Ed. Riuniti, 1968

• Frantz Fanon, I dannati della terra, Einaudi, 1969

• Vo Nguyên Giap, Guerra di popolo, Ed. Riuniti, 1968

Ernesto Guevara, Diario in Bolivia, Milano, Feltrinelli, 1997

• Ernesto Guevara, La guerra di guerriglia, Feltrinelli, 1966

Ernesto Guevara, Opere, Feltrinelli, 1968

Ho-Chi-Minh, Lo spirito del Vietnam, Ed. Riuniti, 1968

• Leo Huberman - Paul M. Sweezy, La controrivoluzione globale,

Einaudi, 1968

Martin L. King, La forza di amare, SEI, 1967

William Hinton, La guerra dei cento giorni. Rivoluzione culturale e

studenti in Cina, Einaudi, 1975

Le Duan, La rivoluzione vietnamita, Ed. Riuniti, 1971

Malcolm X, Autobiografia, Einaudi, 1967

Mao Tse-tung, Per la rivoluzione culturale. Scritti e discorsi

inediti 1917-1969, Einaudi, 1975

J. Myrdal - G. Kessle, Un villaggio cinese nella rivoluzione culturale, Einaudi, 1972

Bobby Seale, Cogliere l'occasione!, Einaudi, 1971

Edgar Snow, La lunga rivoluzione, Einaudi, 1974

Edgar Snow, Stella rossa sulla Cina, Einaudi, 1974

Paco I. Taibo II, Senza perdere la tenerezza. Vita e morte di Che

Guevara, Milano,1997

Giuseppe Vettori, La sinistra extraparlamentare in Italia, Newton Compton, 1976

• Arnulf Zitelman, Non mi piegherete: vita di Martin Luther

King, Feltrinelli, 1997

scuola

Documenti dell'occupazione del Liceo Parini, Feltrinelli, 1968

Michele Gesualdi (cur.), Don Lorenzo Milani maestro di libertà,

Firenze, 1987

Roberto Mazzetti, Lettera a una professoressa e i suoi problemi,

Morano, 1972

Lorenzo Milani, L'obbedienza non è più una virtù,

Libreria Editrice fiorentina, 1965

Edgar Morin, Sociologia del presente, Ed. Lavoro, 1987

• Peppino Ortoleva, Saggio sui movimenti del 1968 in Europa e

in America, Ed. Riuniti, 1988

Marco Revelli, Movimenti sociali e spazio politico, in: Storia dell'Italia

repubblicana, Einaudi, 1995

• Rossana Rossanda, L'anno degli studenti, De Donato, 1969

• Scuola di Barbiana, Lettera a una professoressa,

Libreria Editrice fiorentina, 1967

Guido Viale, Il sessantotto. Tra rivoluzione e restaurazione,

Mazzotta, 1978

lotte

sindacali

• Aris Accornero, La parabola del sindacato, il

Mulino, 1992

• Aris Accornero (cur.), Problemi del movimento sindacale in Italia: 1943-1973, Feltrinelli, 1976

• Detlev Albers, Breve storia del movimento sindacale in Italia,

ESI, 1975

Romano Alquati, Sulla FIAT e altri scritti, Feltrinelli, 1974

L’autunno caldo dieci anni dopo 1969-1979, Lerici, 1979

Guido Baglioni, Il sindacato dell’autonomia, De Donato,

1977

Adriano Ballone, Uomini, fabbrica e potere, Angeli, 1987

Pietro Bellasi, Fabbrica e società. Autogestione e partecipazione

operaia in Europa, Angeli, 1972

Emanuele Bevilacqua, Battuti e Beati, Einaudi, 1996

G. Cella - B. Manghi - P. Piva, Un sindacato italiano negli anni

’60: la Fim-Cisl, De Donato, 1973

Ciclo capitalistico e lotte operaie: Montedison, Pirelli, Fiat,

Marsilio, 1969

I Comitati Unitari di Base: origini sviluppo prospettive, Sapere,

1973

Consigli operai e consigli di fabbrica: l’esperienza consiliare

dalle origini ad oggi, Savelli, 1978

Fabrizio D’Agostini, La condizione operaia e i consigli di fabbrica,

Ed. Riuniti, 1975

La democrazia nel sindacato, Mazzotta, 1975

• Vittorio Foa, Sindacati e lotte operaie 1943 - 1973,

Loescher, 1976

A. Forbice - R. Chiaberge, Il sindacato dei consigli, Bertani,

1974

Pio Galli, Da una parte sola, Manifesto libri, 1997

Gino Giugni, Il sindacato tra contratti e riforme, De Donato,

1973

D. Grisoni - H. Portelli, Le lotte operaie in Italia dal 1960

al 1976, Rizzoli, 1977

Liliana Lanzardo, Cronaca della commissione operaia del movimento studentesco

torinese, Centro di Documentazione di Pistoia, 1998

Liliana Lanzardo, Personalità operaia e coscienza di classe,

Angeli, 1989

Gian Giacomo Migone, Stati Uniti, Fiat e repressione antioperaia negli anni cinquanta, Loescher, 1974

• Franco Momigliano (cur.), Lavoratori e sindacati di fronte alle trasformazioni del sistema produttivo, Feltrinelli, 1962

Operaismo e centralità operaia, Ed. Riuniti, 1978

Raniero Panzieri, Lotte operaie nello sviluppo capitalistico,

Einaudi, 1976

Edgardo Pellegrini, L’ondata operaia reclama il potere, Samonà

e Savelli, 1969

Alessandro Pizzorno (cur.), Lotte operaie e sindacato in Italia (1968-1972),

il Mulino, 1974

Potere Operaio (cur.), Porto Marghera - Montedison estate 68,

Centro Francovich di Firenze, 1968

Emilio Pugno - Sergio Garavini,

Gli anni duri alla FIAT, Einaudi, 1974

I. Regalia - M. Regini, Sindacato e relazioni industriali, in:

Storia dell’Italia repubblicana, v. 3, Einaudi, 1993

Marino Regini, I dilemmi del sindacato, il Mulino, 1981

M. Regini - E. Reyneri, Lotte operaie e organizzazione del lavoro,

Marsilio, 1971

Marco Revelli, Lavorare in Fiat, Garzanti, 1989

Vittorio Rieser, Fabbrica oggi: lo strano caso del dottor Weber

e di mister Marx, Sisifo, 1992

Giovanni Russo (cur.), L’egemonia operaia. Ricostruzione di un

dibattito, Cappelli, 1978

Marianella Sclavi, Lotta di classe e organizzazione operaia, Mazzotta,

1974

Sull’operaismo, Praxis, 1973

Nicola Tranfaglia (cur.), Crisi sociale e mutamento dei valori. L‘Italia

negli anni 60 e 70, Tirrenia, 1989

• Bruno Trentin, Autunno caldo. Il secondo biennio rosso (1968-1969), Ed. Riuniti, 1999

• Bruno Trentin, Da sfruttati a produttori, De

Donato, 1977

Bruno Trentin, Il sindacato dei consigli, Ed. Riuniti, 1980

Mario Tronti, Operai e capitale, Einaudi, 1971

• Sergio Turone, Storia del sindacato in Italia dal 1943

ad oggi, Laterza, 1984, 1992

marxismo

e dintorni

Theodor W. Adorno e altri, La personalità autoritaria,

Comunità, 1973

Lucio Colletti, Ideologia e società, Laterza, 1969

Critica della tolleranza, Einaudi, 1968

Umberto Galeazzi, La

scuola di Francoforte, Città Nuova, 1975

Carlo Galli, Alcune interpretazioni italiane della Scuola di Francoforte,

in: il Mulino, n. 228, 1973

Jürgen Habermas (cur.), Risposte a Marcuse, Laterza, 1969

• M. Horkheimer - T. W. Adorno, Dialettica dell’Illuminismo,

Einaudi, 1976

M. Horkheimer, E. Fromm, H. Marcuse, Studi sull’autorità

e la famiglia, Utet, 1973

Herbert Marcuse, Eros e civiltà, Einaudi, 1964

Herbert Marcuse, Marxismo e rivoluzione, Einaudi, 1975

• Herbert Marcuse, L’uomo a una dimensione,

Einaudi, 1967

Herbert Marcuse, Logica dell’utopia, Laterza, 1968

Herbert Marcuse, Saggio sulla liberazione, Einaudi, 1969

Tito Perlini, Che cosa ha veramente detto Marcuse, Ubaldini, 1970

A. Schmidt - G. E. Rusconi, La scuola di Francoforte. Origini

e significato attuale, De Donato, 1972

emigrazione

F. Alberoni - G. Baglioni, L'integrazione dell'immigrato nella

società industriale, il Mulino, 1965

Ugo Ascoli, Movimenti migratori in Italia, il Mulino, 1979

Corrado Barberis, Le migrazioni rurali in Italia, Feltrinelli, 1960

Paolo Cinanni, Emigrazione e unità operaia, Feltrinelli,

1972

Goffredo Fofi, L'immigrazione meridionale a Torino, Feltrinelli,

1964

Antonio Golini, Le migrazioni interne in: Storia d'Italia, Einaudi,

1972-6

Teresa Isenburg, Il trend demografico degli ultimi cento anni, in:

Storia d'Italia, Einaudi, 1972-6

Giovanni Pellicciari (cur.), L'immigrazione nel triangolo industriale,

Angeli, 1970

Nuto Revelli, Il mondo dei vinti, Einaudi, 1977

Salvatore F. Romano, Le classi sociali in Italia dal Medioevo all'età

contemporanea, Einaudi, 1977

cinema

• Marco Bellocchio, La Cina è vicina, 1967

• Jean-Luc Godard, La Cinese, 1967

• Dennis Hopper, Easy Rider, 1969

• Arthur Penn, Alice's Restaurant, 1969

• Gruppo Dziga Vertov, Lotte in Italia, 1970

• Stuart Hagmann, Fragole e sangue, 1970

• Ettore Scola, Dramma della gelosia, 1970

• Michael Wadleigh, Woodstock - Tre giorni di pace, amore e musica, 1970

• Michelangelo Antonioni, Zabriskie Point, 1970

• Elio Petri, La classe operaia va in paradiso, 1971

• Jean-Luc Godard, Crepa padrone, tutto va bene, 1972

• Paolo Pietrangeli, Porci con le ali, 1977

• Miloš Forman, Hair, 1979

• Bernardo Bertolucci, The Dreamers - I sognatori, 2003

• Marco Tullio Giordana, La meglio gioventù, 2003

• Philippe Garrel, Les Amants réguliers, 2005

• Julie Taymor, Across the Universe, 2007

• Michele Placido, Il grande sogno, 2009